社内ナレッジを蓄積するには?知識・技術をためて共有する方法

業務のやり方が人によって違い、情報が散在しているといった状況に悩んでいませんか?「Aさんしか知らない」「Bさんが休むと仕事が止まる」といった属人化のリスクを回避するためにも、企業は社内のナレッジを体系的に蓄積し、誰でもアクセスできる状態にすることが求められています。とはいえ、「何から始めればいいかわからない」「どのように共有すればいいのか迷う」と感じる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、社内ナレッジを蓄積するメリットや具体的な方法に加え、ナレッジの定着を促進するポイントについて詳しく解説します。

この記事でわかること

-

1 社内ナレッジの種類と重要性

「暗黙知と形式知の違い」や「ナレッジとノウハウの違い」を理解し、ナレッジを活用する意義を整理できます。 -

2 ナレッジが定着しない原因と、浸透させるポイント

多くの企業では「仕様書」や「設計書」がナレッジの中心になりがちですが、それだけでは現場の判断基準や背景まで伝えきれません。ナレッジを定着させるための運用方法(担当者の設置、更新ルールの整備など)を解説します。 -

3 社内ナレッジの蓄積ならナレッジ共有システムがおすすめ

ナレッジ蓄積をスムーズに進めるならナレッジ共有システムの導入がおすすめです。業務をプロジェクト・タスク・ToDoの3つで分けて整理できる「best job」の詳細をご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

目次

社内ナレッジとは企業内で蓄積・共有される知識のこと

社内ナレッジとは、企業内で蓄積・共有される知識のことで、「業務を進める際に知っておくべき情報」「これまでの経験や知識」「成功や失敗の事例」「個別の約束事や方法」などが含まれます。これらのナレッジを整理し、全社的に活用できる状態にすれば、業務の標準化や効率化、さらには社員のスキルアップにもつながります。

業務標準化について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務や作業の標準化とは?やり方やメリット、おすすめのツールを紹介

社内ナレッジには「暗黙知」と「形式知」がある

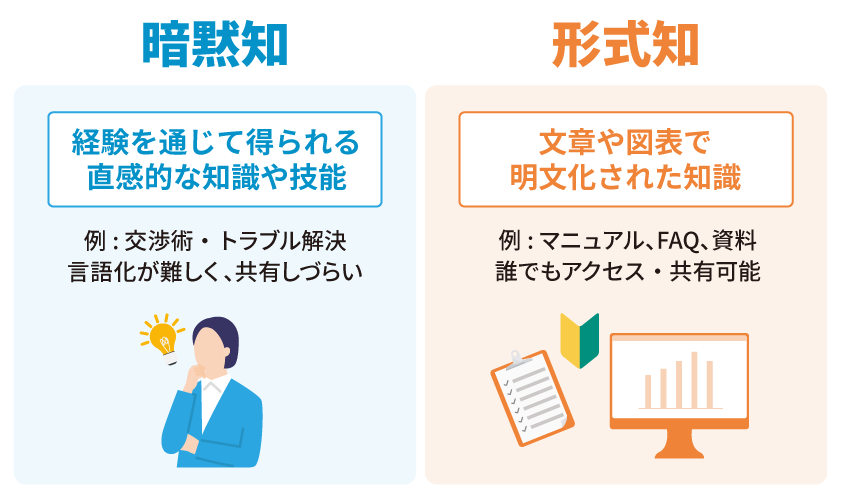

社内ナレッジには、大きく分けて「暗黙知」と「形式知」の2種類があります。

<暗黙知と形式知>

- 暗黙知:個人の経験を通じて培われた直感的な知識や技能のことで、言語化や文章化が難しい点が特徴。営業担当者の交渉術や、熟練のエンジニアが経験をもとにトラブルの原因を素早く特定する技術などのこと

- 形式知:文章や図表、数式などで明文化され、誰もがアクセスできる方法によって記録された知識。業務マニュアルや研修資料、社内や顧客からのよくある質問とその回答をまとめたFAQデータベースなどが代表的

■暗黙知と形式知の違い

企業においては、個人が持つ暗黙知を整理し、形式知として体系化することが重要です。体系化することによって、特定のスキルや知識に依存せず、誰もが同じレベルの情報をもとに業務を遂行できる環境を整えられます。

ナレッジとノウハウには違いがある

ナレッジとノウハウは混同されがちですが、下記のような意味の違いがあります。

<ナレッジとノウハウの違い>

- ナレッジ:言語や文字を通じて共有される有益な情報や知識

- ノウハウ:実体験や実績にもとづいて培われた、より実践的な知識や技術

つまり、ナレッジは共有・再利用がしやすい一方で、ノウハウは実践的で個人に根ざしているケースが多いという違いがあります。企業としては、ノウハウもナレッジ化して組織全体に活用できるようにすることが求められます。

ただし、ナレッジやノウハウを蓄積・活用するには一定の仕組みが必要です。多くの企業では「仕様書」や「設計書」がナレッジの中心になりがちですが、それだけでは現場の判断基準や背景まで伝えきれません。実務で活かせるナレッジとして再利用するには、情報の整理・蓄積・共有を行える専用のシステムを導入することが有効です。

■ノウハウとナレッジの違い

ノウハウについて、詳しくはこちらをご確認ください。

失敗しないノウハウ蓄積の方法は?ナレッジとの違いも解説

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

ナレッジマネジメントは新たなイノベーションを生み出しやすい

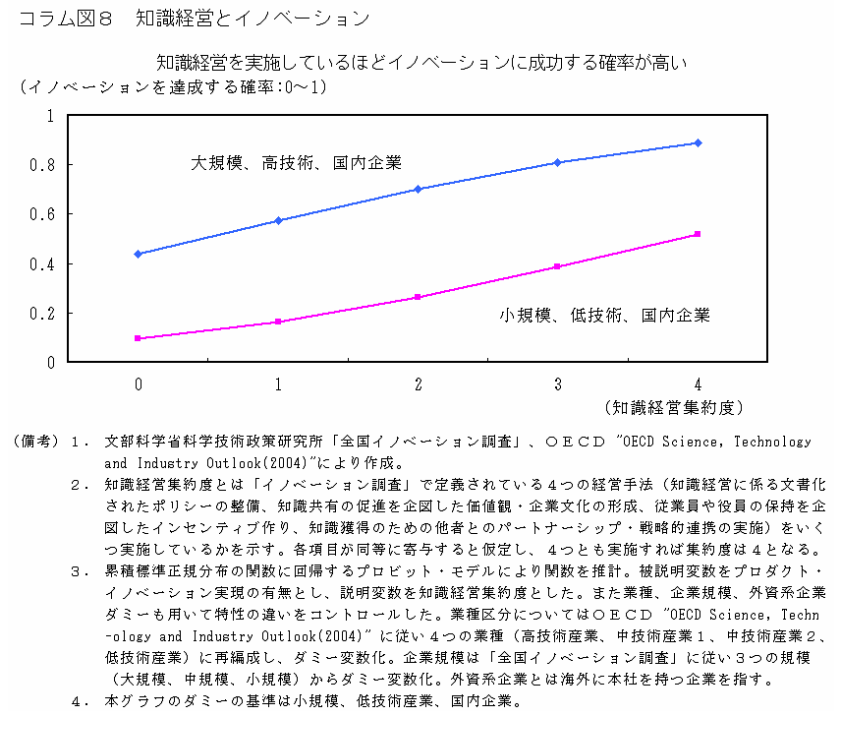

ナレッジやノウハウを共有し、生産性の向上やイノベーション(新しい仕組みや商品、サービスを生み出すこと)につなげる経営方法を知識経営(ナレッジマネジメント)といいます。内閣府「平成17年度 年次経済財政報告」内の「コラム8 知識経営とイノベーション」(同種の調査では最も新しいデータ)でも、ナレッジマネジメントを実施している企業ほど、イノベーションの達成率が高いことが示されています。

■知識経営とイノベーション

出典:内閣府「平成17年度 年次経済財政報告」内「コラム図8 知識経営とイノベーション」

なお、この報告で定義されている知識経営とは、下記の4つからなる概念です

<知識経営の概念>

- 知識経営に係る文書化されたポリシーの整備

- 知識共有の促進を企図した価値観・企業文化の形成

- 従業員や役員の保持を企図したインセンティブづくり

- 知識獲得のための他社とのパートナーシップ・戦略的提携の実施4つの経営手法

出典:内閣府「平成17年度 年次経済財政報告」内「コラム図8 知識経営とイノベーション」

上記の取り組みを組織的に進めれば、ナレッジを企業の持続的成長やイノベーションにつなげやすくなります。

社内ナレッジを蓄積し、共有するメリット

社内ナレッジの蓄積・共有は、企業の成長や業務効率化を促進する上で欠かせません。ここでは、具体的なメリットについて見ていきましょう。

<社内ナレッジを蓄積し、共有するメリット>

- 属人化の防止

- 業務効率化と生産性向上

- 新入社員の教育コストの削減

- 即戦力化やスキルアップの推進

- 均一化された商品・サービスの提供

- 過去の失敗を活かしたミスや抜け漏れの防止

- 新しいイノベーションの発生

属人化の防止

社内ナレッジを蓄積し、共有するメリットの1つは、属人化の防止です。属人化とは、特定の業務や知識が一部の担当者にしか共有されておらず、その人がいなければ業務が回らなかったり、大きな障害を受けたりする状態を指します。属人化が深刻化すると担当者が突然退職・異動した場合、引き継ぎに時間がかかり、業務が停滞してしまうリスクがあります。突然、ベテラン社員が辞めてしまい、困った経験をした人も多いでしょう。

しかし、社内ナレッジを蓄積し、誰でも参照できる状態にしておけば、業務の引き継ぎがスムーズになり、属人化を防げます。また、業務の進め方や判断基準が共有されることで、経験の浅い社員でも一定のクオリティを保ちながら業務の遂行が可能になります。不測の事態が発生した際にも、ほかのメンバーが業務をカバーしやすくなり、組織全体で安定した運営をすることが可能です。

属人化の解消について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務の属人化を解消・防止するには?事例や対策方法を解説

営業の属人化は放置すると危険!営業を標準化する方法を紹介

業務効率化と生産性向上

社内ナレッジを蓄積し、組織全体で共有すると、業務の効率化や生産性の向上を期待できます。業務の進め方やトラブル対応のノウハウが整理されていれば、社員が同じ問題を繰り返し調査したり、試行錯誤したりする時間を短縮できるでしょう。ナレッジを確認することで、従業員のスキルアップや業務の改善にもつながります。

さらに、社内ナレッジが蓄積されることで、業務の標準化が進みます。担当者ごとに異なっていた作業フローを統一できるため、ミスの削減や業務品質の均一化も可能です。また、特定の社員に依存することなく、チーム全体で効率良く業務を進められる環境が整うため、長期的な視点でも安定した業務運営が実現できます。

新入社員の教育コストの削減

社内ナレッジが適切に蓄積・共有されていれば、新入社員の教育コストを削減し、即戦力として現場の仕事を任せることもできます。業務手順やノウハウが明文化されているため、教育担当者の負担を軽減し、効率的なOJT(On the Job Training)が可能です。社内ナレッジがあれば、新入社員が教育担当者の研修技術に影響されずに業務内容を把握することができます。

また、ナレッジの整備により、新人が独学で業務を学びやすくなります。質問や確認作業の時間も削減できるため、教育担当者の負担軽減だけでなく、新入社員がみずから業務を進めやすくなるでしょう。

ナレッジを常に整備しておけば、従業員が異動する際の引き継ぎコストも削減できます。

新人教育について、詳しくはこちらをご確認ください。

新人の指導・教育はしんどくてストレスがたまる!解決方法は?

「新人教育担当は自分の仕事ができない!」を解消する4つの方法

仕事の教え方のコツと新人を育てるのがうまい人がやっていること

【テンプレシート付】新人教育チェックリストの作り方とポイント

即戦力化やスキルアップの推進

社内にナレッジがきちんと整理・蓄積されていれば、新入社員や中途社員も業務手順をスムーズに理解でき、即戦力としての活躍が期待できます。マニュアルや手順書などのナレッジを見れば、都度、上司や先輩に質問する手間が省け、自分のペースで仕事に取り組むことが可能になります。さらに、上司等の負担も減り、職場や会社の価値も上がるでしょう。

また、ナレッジを活用しながら業務経験を積めば、理解が深まり、中長期的なスキルアップにもつながり、人材育成の効率も向上します。

マニュアルについて、詳しくはこちらをご確認ください。

マニュアル化とは?業務効率化のポイントやメリット、成功事例を解説

【上司必見】わかりやすい業務マニュアル作成のコツと作成手順

OJTマニュアルの作り方!新人教育に必要な基本項目や作成手順を解説

均一化された商品・サービスの提供

均一化された商品やサービスの提供ができるようになることも、社内ナレッジを蓄積・共有するメリットです。業務マニュアルやチェックリストを整備し、スタッフ全員が同じ基準で業務を進めることができれば担当者による差を抑えられます。

また、不良品対応や微細な作業を伴う製造工程では、「職人の経験と勘」に頼る機会を減らせます。熟練者のノウハウを形式知として記録し、共有することで、誰が作業を担当しても一定の品質を維持しやすくなるでしょう。

過去の失敗を活かしたミスや抜け漏れの防止

過去の失敗やトラブルの事例を社内ナレッジとして蓄積・共有すれば、業務のミスやタスクの漏れを防ぎやすくなります。業務手順やルール、失敗の事例が明確に共有されていれば、担当者ごとの判断のばらつきを減らし、作業の標準化が可能です。特に、複雑な業務やチェック項目が多い業務では、ナレッジをもとに作業フローや作業価値を統一することで、抜け漏れを防げるでしょう。

また、トラブル対応のノウハウが共有されていれば、似たような問題が発生した際にも迅速に対応できるため、業務の精度向上にもつながります。ミスや漏れのリスクを減らし、安定した品質で業務を遂行するためにも、社内ナレッジの活用が重要です。

新しいイノベーションの発生

ナレッジの蓄積・共有が活発になることで、部門を超えた情報の相互作用が生まれ、新たなアイディアやイノベーションの創出につながります。社員が過去の成功事例や失敗事例を参考にしながら、既存の業務プロセスを改善したり、新しいビジネスモデルを考案したりする機会が増えるでしょう。

また、異なる部署やチーム間でナレッジを共有できれば、新たな視点や発想が生まれやすくなります。例えば、営業部門と開発部門が連携し、顧客のニーズを反映した新商品を企画するケースも考えられます。このように、ナレッジの共有は組織の成長を促し、競争力を高める重要な要素となるのです。

社内ナレッジを蓄積する方法

社内ナレッジを蓄積するには、適切なツールや仕組みを活用し、社員が継続的に情報を共有できる環境を整えることが大切です。特に、「DX推進で失敗したくない」「属人化から脱却したい」と考えている企業にとっては、ナレッジ蓄積に適したツールの選定が重要になります。

ここからは、ナレッジ蓄積の代表的なツールの「ナレッジ共有システム」「社内Wiki」「オンラインストレージ」の特長をご紹介します。

■ナレッジ共有システムと社内Wiki、オンラインストレージの違い

| 項目 | ナレッジ共有システム | 社内Wiki | オンラインストレージ |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 情報を一元管理する専用ツール | 社員が閲覧・編集できる社内用Webページ | ファイルをクラウド上で共有・保管 |

| メリット | 検索しやすく、体系的に整理できる | 手軽に更新・共有できる | 導入が簡単で共同編集が可能 |

| デメリット | 導入・運用コストがかかる | 承認が必要な場合は更新が遅い | 情報が散らばりやすく検索性が下がる |

| 向いているケース | 全社でナレッジを標準化したい場合 | チーム単位で情報を蓄積したい場合 | まず簡易的に共有を始めたい場合 |

ナレッジ共有システムの導入

ナレッジ共有システムを導入することで、社内の情報を一元管理し、必要なときにすぐにアクセスできるようになります。ナレッジ共有システムとは、社員の知識やノウハウのほか、業務マニュアル、仕様書、議事録などを蓄積・共有するためのツールのことです。

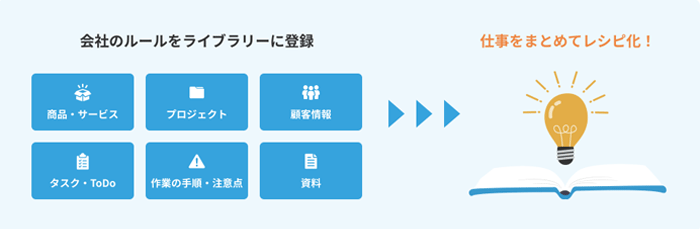

例えば、マルチタスク管理システム「best job」の「Dルール(デジタルルール)」は、業務の手順やルールをライブラリー化し、全社で共有できる機能を備えています。単に情報を詰め込むのではなく、プロジェクト・タスク・ToDoの3つで分けるシンプルな「三分析整理法」により、ナレッジを整理できる点も特長です。

なお、Dルールで仕事をプロジェクト・タスク・ToDoに分析・整理する場合は、生成AIプロンプトで簡単にできます。生成AIで整理された内容を確認後、Dルールにコピペすれば、すぐに作成できます。

■「Dルール(デジタルルール)」のサービスイメージ

「best job」は形式知のナレッジはもちろん、記録の工夫次第でカンやコツなどの暗黙知の蓄積がスムーズに進み、社内ナレッジが自然とたまっていく仕組みを作るサービスです。また、常に最新・最適な情報に更新しやすいため、現場の業務改善もスピーディーに進みます。

検索性や編集性にも優れており、誰でも簡単にナレッジ作成や検索が可能です。ご興味がある方は、ぜひ下記のリンクからサービスページをご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

社内wikiの構築

社内ナレッジを蓄積し、社員がいつでも参照できるようにするためには、社内wikiの構築も効果的です。社内wikiとは、業務マニュアルやノウハウ、手順書、Q&Aなどの情報をオンライン上に整理し、全社員がアクセスできる仕組みのことです。

例えば、新たな業務フローが追加された際は、社内wikiを更新することで、新しい情報をスムーズに共有できます。ただし、一般的に社内wikiは管理者のみが編集できるため、情報の追加や修正には管理者の承認が必要となり、リアルタイムでの情報共有が難しいケースもあります。

オンラインストレージの活用

GoogleドライブやOneDriveなどのオンラインストレージの活用も、社内ナレッジを蓄積する方法の1つです。GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントを利用すれば、リアルタイムでの編集や共同作業が可能になり、ナレッジの更新や共有をスムーズに行えます。また、業務マニュアルや仕様書、議事録などのドキュメントを一元管理できるため、必要な情報にすぐアクセスできるのもメリットです。

ただし、ファイルの増加に伴い、必要な情報を探しにくくなる可能性もあります。フォルダ構成を整理し、検索性を高める工夫が求められるでしょう。

業務のシステム化について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務のシステム化で効率化を促進!メリットや注意点・事例も解説

社内ナレッジの共有が進まない失敗例

社内でナレッジ共有の仕組みを導入しても、思うように活用が進まないケースは少なくありません。ここでは、ナレッジ共有がうまくいかない典型的な失敗例について解説します。

<社内ナレッジの共有が進まない失敗例>

- 記載項目が多すぎる、または少なすぎる

- どれが最新で最適かわかりにくい

- ナレッジが検索しにくい

- ナレッジを誰も活用しない

記載項目が多すぎる、または少なすぎる

ナレッジの入力フォームが複雑で項目が多すぎると、記載に時間がかかり、書く側の負担が大きくなります。逆に、記載項目が少なすぎると必要な情報が書ききれず、補足説明をすべて自由記述で書かなくてはならず、かえって非効率です。

記載者が「何を書けばよいかわからない」「手間がかかる」と感じる仕組みでは、ナレッジの蓄積は進みません。

どれが最新で最適かがよくわからない

ナレッジが複数存在し、更新日時やバージョンが管理されていないと、どれを参照すべきか判断できず、活用されなくなります。特に仕様書だけでは現場の最新の進め方が反映されにくく、ナレッジ蓄積としては不十分です。常に最新で実用的な情報に更新される仕組みが必要です。

ナレッジが検索しにくい

せっかく蓄積されたナレッジも、必要な情報にたどり着けなければ意味がありません。

例えば、タグ付けのルールが曖昧だったり、記載する形式が人によってバラバラだったりすると、検索性が低下します。ナレッジが多くなるほど、構造が整理されていないと情報が埋もれてしまい、「ナレッジを探すより人に聞いた方が早い」となってしまいます。

ナレッジを誰も活用しない

ナレッジ共有がうまくいかない最大の理由のひとつが、ナレッジを誰も活用しないことです。

ナレッジが蓄積されていても、どのような情報があり、どのようなときに使えるのかが社員に共有されていなければ、誰も活用しようとしません。

結果として、「ナレッジを貯めても誰も使わない」という状況が生まれてしまいます。

ナレッジを利用すると、空いたリソースを他の業務へシフトするなど、生産性の向上にもつながります。

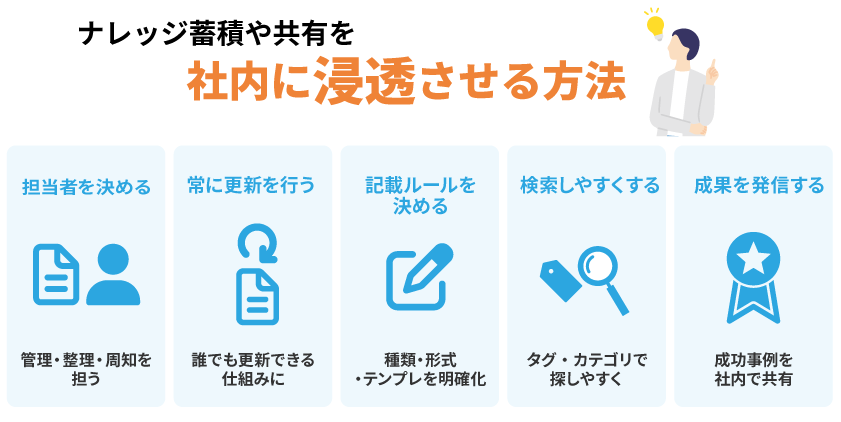

ナレッジ蓄積や共有を社内に浸透させる方法

ナレッジは蓄積するだけでなく、社員が積極的に活用し、組織全体に浸透させることが大切です。ここでは、社内にナレッジの蓄積や共有を浸透させる方法についてご紹介します。

■ナレッジ蓄積や共有を社内に浸透させる方法

ナレッジ管理の担当者を決める

社内ナレッジを効果的に蓄積・共有するためには、ナレッジ管理を担当する人を決めることが重要です。担当者は、ナレッジの収集や整理、共有をし、社員が必要な情報にアクセスしやすい環境を整える役割を担います。

担当者がナレッジの存在を社内に周知させ、「ナレッジ蓄積への協力を促す」「ナレッジ検索を業務フローに組み込む」などの施策を実施すれば、社内全体にナレッジ共有の文化を根付かせることができるでしょう。

日頃からナレッジの更新を怠らない

社内ナレッジを効果的に活用するためには、定期的な更新が欠かせません。情報が古いままだと業務に活かせずにミスや漏れが発生するばかりか、取引先との信頼関係を低下させることにもつながりかねません。そのため、ナレッジの見直しや更新を継続的に行い、常に最新の状態を維持する必要があります。

マニュアルを整備した後は、誰でもナレッジを更新できる仕組みを整えることで、情報の鮮度を保ちやすくなります。また、定期的に見直しをするルールを設ければ、不要な情報を整理しながら使いやすい環境を維持できるでしょう。

蓄積するナレッジの種類や記載方法を明確にする

社内ナレッジを効果的に活用するためには、まず「どのような情報を蓄積するのか」「どのように共有するのか」というルールを社内で明確にしておくことが重要です。蓄積するナレッジの代表的な種類は、下記を参考にしてください。

<蓄積するナレッジの主な種類>

- 業務マニュアル・手順書・仕様書

- FAQ

- 成功事例

- 失敗事例

中でも仕様書は、多くの企業で情報共有の基盤として扱われることが多い一方で、「作成したものの現場で参照されていない」「更新されずに形骸化している」といった課題も見られます。仕様書は使われなければ当然のように陳腐化し、最新の業務内容と乖離してしまうため、ナレッジとして活用されるには、実際の業務で「使われること」を前提とした運用設計と定期的な見直しが不可欠です。

これらのナレッジはデジタルツールなどで体系的に記録・共有することで、属人化の解消や業務効率の向上が期待できます。

また、情報の入力については、テンプレートを活用するなどして、項目数の多さと実用性のバランスを取ることがポイントです。入力項目が多すぎると現場の負担が増え、少なすぎるとナレッジとしての価値が下がるため、最適なフォーマットを設計しましょう。

ナレッジを見つけやすくする

ナレッジは蓄積するだけでなく、必要なときにすぐ見つけられる状態であることが大切です。カテゴリーやタグ、表記、入力フォーマットをルール化し、ナレッジの整理と検索性を高めるといいでしょう。

また、ナレッジ共有システムなどを使って情報を一元管理し、必要な情報にすぐアクセスできる体制が整えば、活用の機会も自然と増えていきます。

ナレッジの蓄積・共有による成果を発信する

ナレッジ共有の取り組みを定着させるには、ナレッジ担当者が実際に得られた成果を可視化し、社内で積極的に発信することが大切です。成功事例を共有することで、ナレッジ共有の効果や意義が実感でき、組織全体の活用意欲も高まります。

また、ナレッジの蓄積・共有に貢献した社員を評価・表彰する仕組みを設ければ、継続的な参加を促すモチベーションにもつながります。組織全体で「共有することが評価される文化」をつくれば、属人化を防ぎ、ナレッジ活用の習慣化につながるでしょう。

社内ナレッジを蓄積・共有し、組織の成長を促進しよう

社内ナレッジの蓄積・共有・活用を成功させるには、適切なツールの導入と組織全体での文化醸成が不可欠です。業務の属人化を防ぎ、業務効率化や生産性向上を実現するためには、ナレッジの標準化と検索性の向上が求められます。

ナレッジの蓄積には、専用のシステムを活用するのがおすすめです。マルチタスク管理システム「best job」の特許取得済みの機能「Dルール(デジタルルール)」を活用すれば、業務マニュアルやノウハウをライブラリー化し、社内ナレッジを一元管理できます。

■Dルールの業務フロー&ナレッジ入力画面

■Dルールのナレッジ検索画面

■Dルールで振り分けられたタスク・ToDoの確認画面

上記のようにDルールを作成・共有すれば、新入社員でも必要な情報をキャッチアップでき、タスクやToDoに沿って業務を進めることができます。

さらに、日報や勤怠管理、プロジェクト管理、タスク管理などの機能も備えているため、業務全体の効率化にも貢献します。

「best job」を活用すればさまざまなナレッジが蓄積でき、従業員のスキルアップにもつながるでしょう。

■best jobの概要

また、「best job」には、社員と職場の安心安全のための「いつでもエピソード」(特許取得済み)という機能もあります。日々の気づきや悩み、出来事を記録し、必要に応じて他者と共有できるシステムで、個人の思いや経験を整理できるほか、ハラスメントなどの出来事を記録することで、安全確保や問題解決にもつなげられます。

社内ナレッジを有効活用し、企業の成長につなげるためにも、ぜひ「best job」の導入をご検討ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

社内ナレッジの蓄積に関するよくある質問

ナレッジ蓄積のメリットは?

社内ナレッジを蓄積するメリットとして、属人化の防止や業務効率化、生産性向上などが挙げられます。また、ナレッジが適切に蓄積・共有されていれば、新入社員の教育コストの削減もできるでしょう。さらに、均一化された商品・サービスを提供できたり、業務のミスやタスクの漏れを防いだりするほか、社内で新しいイノベーションが生まれるといったメリットも期待できます。

ナレッジ蓄積の具体的な方法は?

社内ナレッジを蓄積するには、ナレッジ共有システムの導入がおすすめです。ナレッジ共有システムを導入することで、社内の情報を一元管理し、必要なときにすぐアクセスできるようになります。また、社内wikiの構築やオンラインストレージの活用も効果的です。

社内ナレッジの蓄積を浸透させるには?

社内にナレッジの蓄積や共有を浸透させるには、まずナレッジ管理の担当者を決めます。担当者がナレッジ蓄積の環境を整え、社内全体で日頃からナレッジの更新を怠らないことが大切です。また、ナレッジの種類や共有方法を明確にしたり、ナレッジを見つけやすくしたりする工夫も必要です。ナレッジの蓄積・共有で成果を挙げられたら、その事例を社内に発信してさらなる活用の促進を目指しましょう。