報連相できない部下の心理と原因・6つの改善方法を紹介!

報連相(ほうれんそう)とは、「報告・連絡・相談」の略で、情報共有・意思疎通・リスク回避のためのコミュニケーション手段です。しかし、実際には報連相ができない部下に頭を悩ませている管理職も少なくないでしょう。部下が報連相をしない背景には、個人の性格やスキルだけでなく、上司の接し方や職場の雰囲気といった環境要因も関係していることもあるため、注意が必要です。

この記事では、報連相をしない部下の心理や避けるべき対応のほか、報連相を促す職場づくりについて解説します。

目次

報連相ができない部下の心理とは?

部下が報連相を行わない背景には、単なる性格や能力の問題だけでなく、心理的なプレッシャーや職場環境の影響も大きく関わっています。報連相をしない主な原因は下記になります。

<部下が報連相をしない主な原因>

- 報連相の目的を上司・部下ともに理解できていない

- 心理的なハードルが高い

- 業務に追われて余裕がない

報連相の目的を上司・部下ともに理解できていない

上司と部下の双方が「なぜ報連相をする必要があるのか」を理解していない場合、報告や相談は後回しになりがちです。その結果、部下は自分だけで判断して仕事を進めてしまい、ミスやトラブルが発生するリスクも高まります。

さらに、職場内に「忙しいから報連相しなくても仕方がない」といった空気があると、情報共有の習慣が根づかず、組織全体に悪影響を及ぼします。

心理的なハードルが高い

過去に上司から厳しく叱責された経験があると、報連相をする心理的なハードルが高くなります。「また怒られるのでは」「相談すると迷惑そう」「否定されたくない」といった思いがあると、報連相を躊躇する原因になります。

さらに、上司が常に忙しそうだったり、ピリピリした雰囲気だったりすると、部下は「今は声をかけない方がいいだろう」と判断し、報連相のタイミングを逃すこともあるでしょう。

業務に追われて余裕がない

特に若手社員や多忙な社員は、報連相の優先度を下げてしまいがちです。一度、報連相のタイミングを逃すと、そのまま情報共有がなされず、上司の把握漏れやトラブルに発展する可能性もあります。

このような状況が続くと、チーム内で情報の偏りが生まれ、業務の属人化や連携のミスにもつながるため、早期に解決する必要があります。

やってはいけない対応と声かけ

部下の報連相が不足していると、上司としてつい感情的に対応してしまうことがあります。しかし、そのような反応は、報連相をさらに妨げる要因になりかねません。ここでは、避けるべき対応と、代わりに意識すべき声かけの例を紹介します。

感情的な叱責や詰問

報連相がなかったことに対して「なんで言わなかったんだ!」と感情的に叱ると、部下はますます萎縮し、次からさらに報連相がしづらくなります。まずは報連相をしなかった理由を冷静に聞き取り、「何か困っていたことがあれば教えてほしい」といった部下の気持ちに配慮した言葉で対応しましょう。

上司が部下の立場を理解しようとする姿勢を見せたり、小さな成功体験をさせたりすれば、安心感が生まれて信頼関係の構築にもつながります。

報連相をした部下に対する冷たいリアクション

部下が勇気を出して報連相をしても、「そんなことは報告しなくていい」といった冷たい反応をすると、部下に「報連相をしても無駄」と感じさせてしまいます。

「ありがとう」「報告助かるよ」といったポジティブな一言を返すだけでも、部下の安心感につながります。小さなリアクションの積み重ねが、報連相を促すポイントです。

報連相が活発になる職場のつくり方

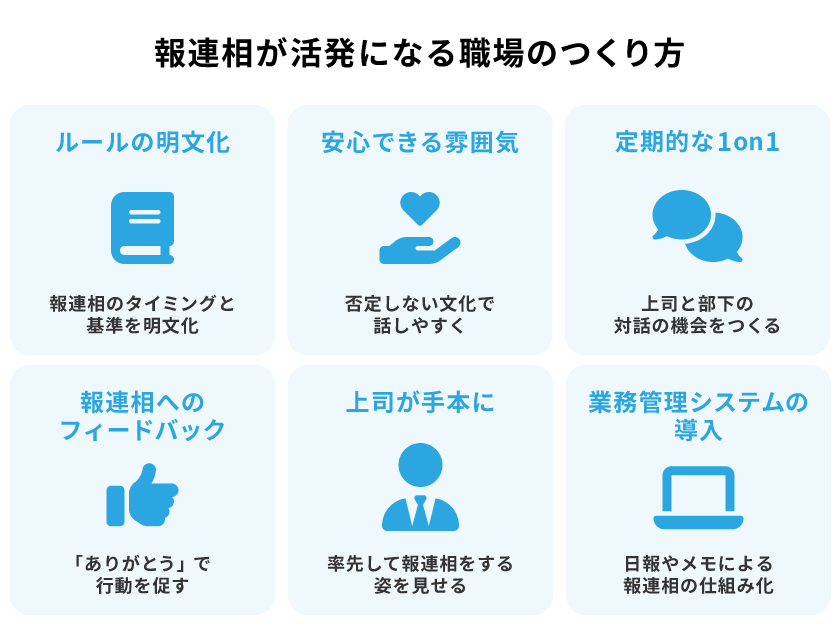

報連相を「できない」から「しやすい」へと変えていくためには、個人の努力だけでなく、組織全体での環境づくりが不可欠です。ここでは、報連相の定着を促すための具体的な職場改善のポイントを紹介します。

■報連相が活発になる職場のつくり方

報連相のルールと基準を明文化する

報連相を活発にするためには、「いつ・どのように報連相をするか」を明文化し、組織全体で共有することが重要です。下記のようなルールを設けると、部下も迷わず行動できるでしょう。

<報連相の内容を明文化する際のルール例>

- 日報や週報をフォーマット化し、報連相すべき内容をチェックリストで明示する

- 緊急度に応じた報告ルール(チャット・口頭・メールなど)をあらかじめ決めておく

- 「30分悩んだら相談する」など、判断の目安となるタイミングを定める

こうしたルールの明文化により、誰でも迷わず報連相できる環境が整います。

安心して発言できる雰囲気をつくる

「どんな発言をしても否定されない」「失敗しても学びに変えられる」といった安心感がある職場では、自然と報連相の頻度も上がるものです。反対に、「怒られるかもしれない」「笑われたらどうしよう」と思うような空気では、上司と話をすることすら難しくなります。

チーム全体で意見を尊重し合い、失敗やトラブルもすぐに報告しやすくする文化づくりが、報連相を促す基盤になります。

定期的な1on1で接点を持つ

定期的な1on1も、報連相を促進するための有効な手段です。1on1は業務の進捗確認だけでなく、業務に対する考え方や悩みを共有する場とすれば、部下にとっての「話せる機会」が増えていきます。継続的に対話する機会を設けることで、報連相のハードルは着実に下がっていきます。

報連相そのものにフィードバックする

報連相の「内容」だけでなく、「報連相した行動」に対してもフィードバックをすると、部下の自発的な行動を促すことができます。「事前に報告してくれて助かった」「相談してくれてありがとう」などと伝えると、部下はタイミングが間違っていなかったことがわかり、次回以降の報連相もスムーズになります。

上司自身が模範となる

報連相の文化を浸透させるには、上司自身も率先して報連相を行い、「話しやすい」「相談しやすい」姿勢を示すことが不可欠です。上司の行動が職場全体のコミュニケーションに与える影響は大きいため、まずはみずからが報連相を実践することを意識しましょう。

業務管理システムなどのツールを導入する

報連相をスムーズに行うには、業務管理システムやチャットツールなどを活用し、報連相を「仕組み化」することが効果的です。例えば、日報に報告用のテンプレートを追加したり、気づいたことをメモできる欄を設けたりすると、部下の「何を・いつ・どう伝えるか」の迷いを減らすことができます。

また、対面で話すのが苦手な部下には、チャットやタスク管理ツールなどを取り入れることで、心理的な負担を軽減できます。

報連相を円滑にしたいなら「best job」が便利!

報連相のしやすさは、職場環境や人間関係だけでなく、仕組みやツールの使い方にも大きく左右されます。特に非対面でのやりとりが増える今、ツールを活用した「報連相の仕組み化」は、心理的・物理的ハードルを大きく下げる効果があります。

報連相を仕組み化するためには、マルチタスク管理システム「best job」がおすすめです。

■「best job」の主な機能

- Dルール(デジタルルール)機能:プロジェクトごとに教育内容や作業フローをマニュアル化

- ToDo・タスク管理機能:Dルールをもとに業務に必要なタスクやToDoを自動生成し、進捗の可視化と伝達漏れを防止

- 日報管理機能:ToDo機能にある完了ボタンを押すだけで自動的に日報に反映されるため、報告作業の負担を軽減しつつ、その日の成果も一目で把握

- 勤怠管理機能:出勤・作業状況をリアルタイムに把握。出退勤だけでなく、「実作業の内容」や「かかった時間(実労働時間)」を正確に把握でき、スピーディーな労働実態の管理が可能

- プロジェクト・顧客管理機能:複数現場の進行を一元管理

- いつでもエピソード:日々の出来事や気づきをメモ・共有でき、いじめやハラスメント対策などに有効

タスクの自動生成やスケジュール管理機能に加え、日報やDルール(社内ルールや手順の整理)を通じて、「どの業務で・どんなことを伝えるべきか」を自然と可視化できます。また、日報管理機能には、情報共有の機能もあります。

さらに、「はっとメモ」機能を使えば、部下が業務中に気づいたことや不安点を記録でき、上司はその内容を確認しながら適切なフォローを行えます。

タスクの自動化やルールの可視化により、「どの業務で・どんなことを報連相すべきか」が自然と共有され、言葉でのやりとりが苦手な部下にも配慮できます。報連相を進めるための土台として、ぜひ「best job」の導入をご検討ください。

■best jobの概要

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

よくある質問

部下が報連相をできない原因は?

部下が上司に報連相をしない主な原因は、「報連相の目的を理解できていない」「心理的なハードルが高い」「業務に追われて余裕がない」などがあります。部下が報連相を行わない背景には、単なる性格や能力の問題だけでなく、心理的なプレッシャーや職場環境の影響も大きく関わっています。

部下が報連相をしやすくする職場環境は?

部下が報連相しやすい職場にするには、ルールの明文化と安心して話せる雰囲気づくりが重要です。上司は、定期的な1on1やフィードバックを通じて、日頃からコミュニケーションの機会を増やすといいでしょう。みずから率先して報連相を行い、模範となる姿勢を見せることも効果的です。

また、業務管理システムやフォーマットを活用して、報連相を仕組みとして支える工夫も有効な手段となります。

部下が報連相をしやすくするツールは?

報連相を仕組み化するためには、マルチタスク管理システム「best job」がおすすめです。タスクの自動生成やスケジュール管理機能に加え、日報やDルール(社内ルールや手順の整理)を通じて、「どの業務で・どんなことを伝えるべきか」を自然と可視化できます。

さらに、「はっとメモ」機能を使えば、部下が業務中に気づいたことや不安点を記録でき、上司はその内容を確認しながら適切なフォローを行えます。