業務の属人化を解消・防止するには?事例や対策方法を解説

業務の属人化は、多くの企業が抱える課題の1つです。例えば、「社員が退職し、担当業務の引き継ぎがうまくいかず混乱した」「ノウハウが体系化されておらず、新入社員の戦力化に時間がかかる」「隣の人の仕事がよく分からない」といった経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。こうした属人化は我流とも言え、仕事の内容、方法、成果や手順などが他人にはほぼわからない状態で、個人に頼る働き方が限界を迎えているサインともいえます。

この記事では、属人化が起こる原因や属人化で発生するリスクとデメリット、属人化を解消するステップを解説し、業務の属人化を解消した事例を紹介します。

この記事でわかること

-

1 属人化の意味と起こる原因、放置するリスク

業務の属人化とは何か、なぜ起こるのかを解説し、放置すると業務停滞や品質低下など、企業に与える影響について理解できます。 -

2 属人化を解消・防止するための実践的な方法

情報共有の仕組みづくりやマニュアル作成、ナレッジの定着など、属人化を防ぐための具体的な対策を紹介しています。 -

3 属人化を解消した企業の事例と活用ツール

属人化を解消するなら、ナレッジ共有システムの導入がおすすめです。業務をプロジェクト・タスク・ToDoの3つで分けて整理できるbest jobの詳細をご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

目次

業務の属人化とは?

業務の属人化とは、ある業務の進め方や進捗などを特定の担当者しか把握していない状況のことを指します。つまり、その担当者がいなければ業務がスムーズに進まなくなってしまう状態です。

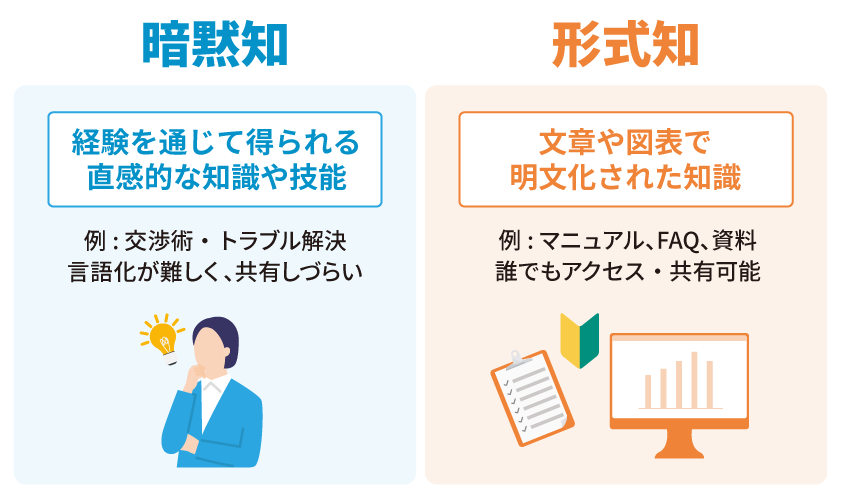

属人化は、個人の経験や勘にもとづく言語化や体系化が難しい「暗黙知」に頼っている状態ともいえるでしょう。本来であれば、これらの暗黙知も文書やデータとして共有できる「形式知」として蓄積する必要があるといえます。

■暗黙知と形式知の違い

0から1を生み出すような創造性が必要な業務では、カンやコツといった暗黙知が力を発揮する場面もありますが、ルーティン業務までそれに頼っていると属人化が進み、業務の質や再現性が損なわれる恐れがあります。実際、多くの企業では仕様書があっても活用されず、暗黙知で「なんとなく」業務が進んでいる実態も少なくありません。こうした状況を放置すると、ミスの温床や引き継ぎ不能といったリスクにつながります。

また、時代とともに企業が対応すべき業務や手続きは増加しており、属人化したままでは業務全体が破綻しかねません。だからこそ、暗黙知を形式知として整理・共有し、組織全体で再現可能な体制を整えることが重要です。

属人化とスペシャリスト・ブラックボックス化の違い

属人化と混同されやすい言葉として「スペシャリスト」と「ブラックボックス化」がありますが、それぞれの意味は異なります。

■属人化とスペシャリスト・ブラックボックス化の違い

| 用語 | 内容 |

|---|---|

| 属人化 | 特定の人しか業務を遂行できず、業務がその人に依存している状態 |

| スペシャリスト | 特定分野における高い専門性を持ち、組織の強みとなる人材のこと |

| ブラックボックス化 | 業務プロセスや知識が可視化されず、特定の個人にしかわからない状態 |

社内の知識をうまく活用できている組織では、スペシャリストの知識を形式知として共有し、ブラックボックス化を防ぐ仕組みが整っています。

属人化が起こりやすい業務

属人化は多くの業務で起こりますが、特に担当者ごとの進め方や判断が業務の質に直結する業務では、顕著に表れやすい傾向があります。属人化が起こりやすい代表的な業務と、その理由は下記のとおりです。

■属人化が起こりやすい業務

| 業務の種類 | 属人化しがちな理由 |

|---|---|

| 営業やコールセンターなどの顧客対応業務 |

|

| 経理や人事などのバックオフィス系の定例業務 |

|

| 法務やICTなどの専門性の高い業務 |

|

属人化しやすい業務ほど、早めに可視化・標準化を進めれば、リスクを最小限に抑えることができます。

営業の属人化について、詳しくはこちらをご確認ください。

営業の属人化は放置すると危険!営業を標準化する方法を紹介

属人化防止に取り組んでいる企業の割合

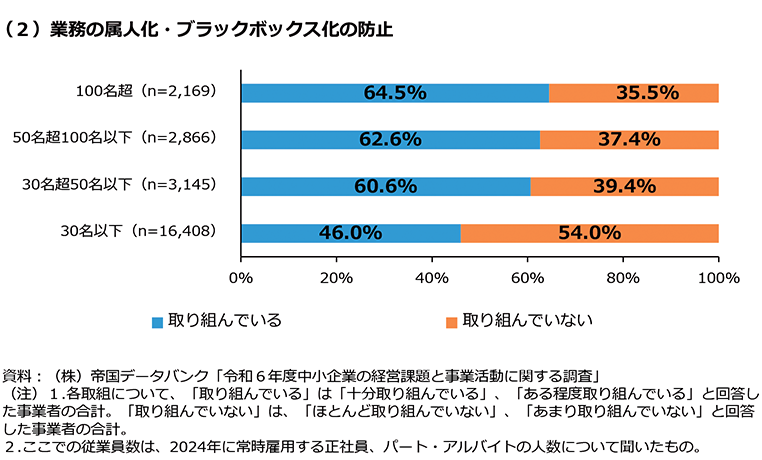

実際に、属人化やブラックボックス化の防止に取り組んでいる企業の割合を見てみると、企業規模によって大きな差があることがわかります。

中小企業庁「2025年版 中小企業白書」内の「第2節 経営の透明性・開放性」によると、従業員数30名以下の事業者では、半数以上の54.0%が「属人化・ブラックボックス化の防止に取り組んでいない」と回答しました。

一方で、従業員数が100名を超える企業では64.5%が「取り組んでいる」と答えており、規模が大きくなるほど対策が進んでいる傾向が見られます。

■業務の属人化・ブラックボックス化の防止

出典:中小企業庁「2025年版 中小企業白書」内「第2節 経営の透明性・開放性」

このような実態から、特に中小企業においては、属人化のリスクに気づきながらも、十分な対策が講じられていない現状が浮かび上がります。

属人化が起こる原因や背景

企業や組織が属人化を防ぐためには、まずその原因を理解することが重要です。

ここでは、業務の属人化が起こる主な原因について解説します。

<属人化が起こる原因や背景>

- 情報を共有する仕組みやDXが不十分である

- 専門性が高く、対応できる人が限られる

- 多忙で情報共有が不足する

- 属人化のリスクを理解していない

情報を共有する仕組みやDXが不十分である

属人化が起こる原因の1つに、情報共有の必要性や仕組み、社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)が不十分なことが挙げられます。情報共有の体制が整っていないと、業務知識の伝達に時間と労力がかかり、「伝えるより自分でやった方が早い」と担当者が抱え込む構造ができてしまいます。

また、多くの企業では、長年使い続けている「レガシーシステム」のまま運用しているケースも少なくありません。こうした状況が続くと、業務は徐々に属人化が進行し、最終的には限られた社員しかそのシステムを扱えない状態に陥ります。

例えば、厳重に管理されたExcel仕様書を作ったものの、「これをどのように、社員に使ってもらうのか」が課題になることも多いでしょう。この場合、実際には中間管理職などの現場レベルで運用が止まり、定着しないまま終わってしまうケースもあります。

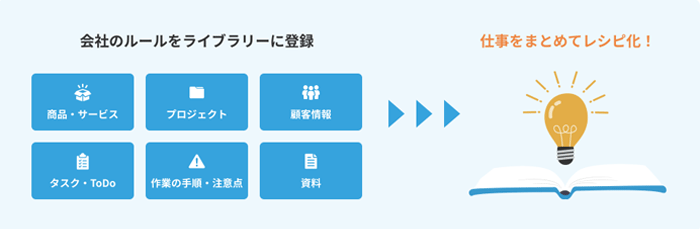

この問題を解決するためには、会社のルールづくりを体系的に登録・管理できるデジタルシステムの導入が効果的です。例えば、マルチタスク管理システム「best job」の特許を取得している機能「Dルール(デジタルルール)」は、業務マニュアルやノウハウ、ガイドラインを簡単に登録・共有でき、組織全体でスムーズに情報を共有することが可能です。

■「Dルール(デジタルルール)」のサービスイメージ

「best job」の「Dルール」は、社内の膨大な業務をプロジェクト、タスク、ToDoの3段階に分けて整理でき、誰でも簡単にデジタル化したマニュアルができます。検索性や編集性にも優れており、パソコンやスマホで誰でも簡単に操作可能です。ご興味がある方は、ぜひ下記のリンクからサービスページをご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

専門性が高く、対応できる人が限られる

高度な専門知識や技術が必要な業務は、属人化しやすい傾向にあります。例えば、特殊なプログラミング言語を使用したシステム開発や、特定の業界に関する深い知見が必要な業務などは、対応できる人材が限られるため属人化が進みやすくなります。

このような専門性の高い業務は、基本的な知識や手順を可視化し、緊急時に最低限対応ができる状態を作っておかなければなりません。また、長期的には複数の担当者を育成し、知識の共有を積極的に行うことが求められます。

人材不足による多忙で情報共有が不足する

属人化が進む背景には、人材不足による業務過多も大きく関係しています。近年では、労働人口に占める高年齢層の割合が年々増加しており、若年層の人材不足はますます深刻化し、採用難や定着率の低下によって、限られた人員に業務が集中してしまうケースが増えています。

その結果、担当者が目の前の仕事をこなすだけで手一杯となり、業務の進め方やノウハウ、注意点などをほかのメンバーと共有する時間的余裕がなくなりがちです。

こうした状況を防ぐには、情報共有を「余力があるときに行うもの」ではなく、日々の業務の一部として明確に位置づけることが必要です。共有にかかる時間をあらかじめ業務設計に組み込み、定期的なナレッジの棚卸しやマニュアル更新の時間を確保する仕組みを整えましょう。

長時間労働の解決策について、詳しくはこちらをご確認ください。

長時間労働の解決策は?残業時間を減らす取り組みや対策を解説

属人化のリスクを理解できず、情報共有に消極的になっている

属人化は、「社員のリスクへの理解不足」「情報共有・引き継ぎに対する意識の低さ」も原因の1つです。中には、「自分しかできない業務を抱えることで社内での立場を守りたい」あるいは「やり方に口出しされたくない」と考え、意図的に情報を共有しないケースもあります。

こうした属人化は、業務のブラックボックス化を招いて不正や事故の温床になるだけでなく、「周囲に仕事を教えない」「協力しない」といった非協力的な態度による人間関係の悪化や職場内でのパワハラの一因になるリスクも含んでいます。また、顧客や関係者への悪影響もあるでしょう。

さらに、引き継ぎが不十分なまま担当者が交代すると、新しい担当者がゼロから業務を再構築する必要があり、結果的に新たな属人化を生んでしまう悪循環に陥ります。

このような事態を防ぐためには、組織として「知識は共有されるべき資産」という価値観を明確に持ち、日々の業務の中で共有文化を根づかせることが重要です。

属人化で発生するリスクとデメリット

業務の属人化は、組織にとってさまざまなリスクとデメリットをもたらします。ここでは、属人化によるリスクとデメリットについて解説します。

<属人化で発生するリスクとデメリット>

- 引き継ぎ不足やミスによる業務停滞で効率化が進まない

- 営業機会を逃しやすく、関係性が悪化しやすい

- 社内ナレッジやノウハウが蓄積されない

- 商品・サービスの品質が悪化し、ヒューマンエラーも増加する

- 適切に評価できずに離職につながる

引き継ぎ不足による業務停滞で効率化が進まない

属人化によるデメリットとして、引き継ぎ不足によって業務が停滞し、効率化が進まないということが挙げられます。業務が属人化していると、担当者以外の人が代わりに対応できず、業務の停滞や遅延、ひいては組織全体の信用や生産性低下を招いてしまいます。

また、担当者しか業務内容を把握できない状況では、上司や管理者が業務の質や効率性を正確に評価できません。どれだけ業務の質が高いのか、どれだけ以前より成長したのか、改善の余地はどこにあるのかといった点について、客観的な判断ができないため、業務改善や効率化が進みにくくなります。

さらに、特定の担当者に依存する体制では、管理者が不在時の対応や判断を肩代わりせざるを得ない場面も多く、結果としてマネジメント業務が圧迫され、管理者自身が疲弊してしまうことも少なくありません。

営業機会を逃しやすく、関係性が悪化しやすい

取引先や顧客との関係が特定の担当者に依存している場合、その担当者が退職してしまうと、ビジネス上の重要な関係が損なわれるリスクもあります。顧客情報や過去の対応履歴、特別な取引条件など、重要な情報が共有されていないと、新しい担当者は適切な対応ができず、顧客や取引先の信頼を失い、関係が悪化してしまうかもしれません。

このような状況では、潜在的な営業機会を逃すだけでなく、最悪の場合は取引停止につながることもあります。顧客との関係は特定の個人に依存するのではなく、組織全体で管理・維持していく必要があります。

社内ナレッジやノウハウが蓄積されない

属人化が進んだ組織では、個々の従業員が持つナレッジやノウハウが蓄積されません。各担当者が独自に培った経験や知識、解決策、業務効率化のコツなどが形式知化されないため、組織が成長しにくくなります。組織全体として効率が悪くなり、競争力の低下を招く原因にもなります。

近年の人手不足の時代において、従業員一人ひとりのスキルアップが求められている中で、属人化が進んでしまうと、組織全体が停滞していくことになりかねません。

社内ナレッジの蓄積について、詳しくはこちらをご確認ください。

社内ナレッジを蓄積する方法は?ポイントやメリットを解説

ノウハウについて、詳しくはこちらをご確認ください。

失敗しないノウハウ蓄積の方法は?ナレッジとの違いも解説

商品・サービスの品質が悪化し、ヒューマンエラーも増加する

属人化が進むと、商品・サービスの品質が不安定になり、ヒューマンエラーも発生しやすくなるというリスクがあります。業務の進め方が統一されていないと、担当者ごとに仕事のやり方が異なり、作業や判断にばらつきが生じてミスや漏れも起こりやすくなります。

特に複雑な業務では、個人の裁量に頼る場面が多くなり、属人化による品質低下の影響も大きくなります。結果として、顧客満足度の低下やクレームの増加、企業の信頼失墜につながるおそれがあります。

適切に評価できずに離職につながる

属人化が進むと、その担当者しか業務の中身を把握していないため、上司が業務の質や成果を客観的に評価しにくくなります。どれだけ難易度の高い仕事をこなしていても、評価の基準が曖昧だと正当な評価を得られず、モチベーションの低下につながるでしょう。

また、担当業務がほかの人に引き継げない状態だと、休みが取りづらくなり、心身の負担も蓄積します。過度な長時間労働やストレスによって体調を崩したり、離職・休職につながったりするケースも少なくありません。

業務の可視化と分担体制を整えることは、従業員のパフォーマンスを正しく評価し、働きやすい職場環境を保つためにも不可欠です。

働きやすい職場環境について、詳しくはこちらをご確認ください。

相談しやすい環境作りのコツ5選!離職率が低い職場の特徴は?

風通しの良い職場づくりの方法は?施策や事例・メリットも紹介

属人化の解消と、対策・防止する5つのステップ

業務の属人化がもたらすさまざまなリスクを回避するためには、計画的な取り組みが必要です。ここでは、属人化を効果的に解消・対策・防止するための5つのステップごとに解説します。

<属人化の解消と、対策・防止する5つのステップ>

- 業務を洗い出し、ワークフローを整理する

- 標準化する業務の優先順位を決める

- 業務マニュアルを作成する

- 情報共有の促進と業務の引き継ぎを日頃から行う

- 定期的にワークフローやマニュアルを改善してPDCAを行う

1 業務を洗い出し、ワークフローを整理する

属人化を解消するために、まずは日々行っている業務をすべて洗い出し、一連の流れの中で誰が関わり、どのような情報(文書やデータなど)がやりとりされているかを整理しましょう。ほかの業務のつながりや、部門間の連携も含めて全体像を把握することが重要です。

しかし現場では、「業務の全体はわかっていても、どこで何をどうやっているのかを詳細に説明できない」というケースが多く、業務分析の難しさが課題となります。まずはできる範囲から可視化し、業務の全体像を少しずつ明らかにしていくことが現実的な第一歩です。

また、洗い出した業務については、「重要度」「難易度」「所要時間」などの要素もあわせて把握しておくと、どこから標準化を進めるべきかの判断に役立ちます。

これらをフローチャートなどで図式化することで、「どの業務が属人化のボトルネックになっているのか」「業務が特定の担当者に偏っていないか」「業務プロセスをもっとシンプルにできないか」などの改善点も見えてきます。

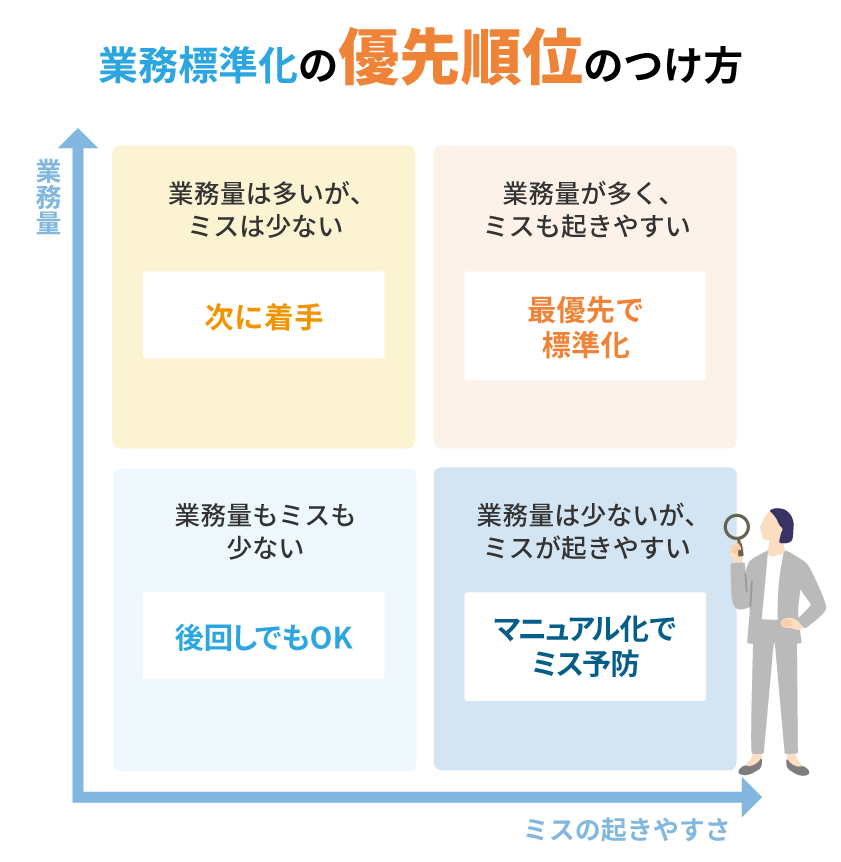

2 標準化する業務の優先順位を決める

すべての業務を洗い出したら、標準化する優先順位をつけます。「その業務が止まった場合の影響度」や「ミスの起きやすさ」のほか、「マニュアル化のしやすさ」などの観点から判断しましょう。影響度が高く、属人化のリスクが大きい業務から優先的に標準化すると、効率的に属人化の解消を進めることができます。

■業務標準化の優先順位のつけ方

一方で、業務に優先順位をつけず、あらゆる業務を網羅的に標準化していく方法もあります。その場合は、業務管理システムなどの導入が効果的です。例えば、マルチタスク管理システム「best job」の「Dルール(デジタルルール)」機能を活用すれば、洗い出された膨大な業務をプロジェクト、タスク、ToDoの3段階に分けて一つひとつ整理しながら、スムーズに標準化を進めることが可能です。

さらに、ToDoの優先順位を自由に入れ替えられる機能も備えており、業務を網羅的に進めながらも、柔軟に優先度を調整できるメリットもあります。

業務標準化について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務や作業の標準化とは?やり方やメリット、おすすめのツールを紹介

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

3 業務マニュアルを作成する

次に、優先順位の高い業務から、マニュアルを作成します。フローチャートよりもさらに具体的な手順やチェックポイント、注意事項などを含む実践的なマニュアルを作成することで、業務を標準化し、品質を安定させることができます。

また、業務に必要な手順が明確に示されていれば、新人や異動してきた従業員もスムーズに業務を習得でき、作業のミスや抜け漏れを防ぐことができるので、従業員も安心です。

マニュアルについて、詳しくはこちらをご確認ください。

マニュアル化とは?業務効率化のポイントやメリット、成功事例を解説

【上司必見】わかりやすい業務マニュアル作成のコツと作成手順

OJTマニュアルの作り方!新人教育に必要な基本項目や作成手順を解説

4 情報共有の促進と業務の引き継ぎを日頃から行う

業務マニュアルを作成したら、情報共有の促進と定期的な業務改善確認、さらには引き継ぎを日頃から行いましょう。緊急時や退職時になって慌てて引き継ぎをするのではなく、平時から計画的に情報共有を行う文化を整えておかなければいけません。具体的には、定期的なミーティングでの業務報告や進捗共有、ナレッジ共有のための定例会などが効果的です。重要な業務については複数担当制を導入することも考えられます。

5 定期的にワークフローやマニュアルを改善してPDCAを行う

定期的な引き継ぎを行いつつ、フローやマニュアルを見直し、実際の業務とマニュアルに乖離がないか確認することも大切です。日常的にナレッジシステムを活用すれば、マニュアルの陳腐化を防ぎ、改善点もすぐに対応できるでしょう。

一方、ナレッジが共有されず放置されると、日常的に修正することがなくなり、あえて見直す機会を作る作業が発生してしまい、結果として業務フローの非効率化や属人化が進むリスクがあります。

業務を行う中で発見された改善点や効率化のアイディアを積極的に取り入れ、常にブラッシュアップに努めることが重要です。このようなPDCAサイクルを回すことで、業務プロセスは徐々に洗練され、より効率的で属人化しにくい仕組みに変えられるようになります。

best job導入により業務の属人化を解消した事例

ここからは、「best job」導入により業務の属人化を解消した企業様の事例をご紹介します。

給与計算・処理を代行で行う約100人規模の企業様では、顧客ごとに異なるルールや約束事を従業員が個別にメモやExcelで管理していました。しかし、仕様書のフォーマットが統一されていなかったため、個人の記憶や能力に頼らざるをえない属人化が進み、ケアレスミスの発生や優秀な社員の退職などの問題が生じていました。

そこで同社では、マルチタスク管理システム「best job」を導入。各担当社員の業務を日・週・月・年単位で分類し、イベント項目を洗い出した上で、それぞれにタイトルや根拠を含む概要説明を加え、プロセスのセグメント化を実施しました。さらに、タスクごとに具体的な手順(ToDoリスト)を決め、「best job」の特徴的な機能である「Dルール(デジタルルール)」を活用してシステムに登録したのです。

その結果、利用を開始して比較的早期に、伝達やレクチャー、指導、指示系の作業に効果を発揮しました。言葉でのやりとりが減少し、全体的に安心感と落ち着いた雰囲気が生まれただけでなく、業務や処理の分析・整理を通じて、従業員が自身の業務内容を見直す貴重な機会にもなりました。

事例について、詳しくはこちらをご確認ください。

給与計算アウトソーサーのお客様の導入事例

業務の属人化を防ぎ、企業・組織の成長につなげよう

業務の属人化は多くの企業が直面する課題ですが、適切な対策を講じることで解消できます。属人化が解消されれば、業務の効率化、リスク管理の強化、社内ナレッジの蓄積、そして商品・サービスの品質向上など、多くのメリットが得られるでしょう。属人化解消のためには、まず情報共有が簡単にできるシステムを導入するといった仕組みの整備が重要です。

マルチタスク管理システム「best job」なら、特許取得済みの「Dルール(デジタルルール)」を活用してマニュアルや社内ナレッジを簡単にライブラリーに登録でき、ノウハウやコツを確実に引き継ぐことが可能です。

■best jobのマニュアル作成画面

■Dルール活用例:新入社員の労務手続上のナレッジを加えたDルール(確認の手間や時間が一箇所に集中するのを省ける)

Dルールを確認すれば、新入社員でも問題なく業務をキャッチアップすることができます。

さらに、日報や勤怠管理、プロジェクト管理、タスク管理などの機能も備えているため、業務全体の効率化にも貢献します。

「best job」を活用すればさまざまなナレッジが蓄積でき、従業員のスキルアップにもつながるでしょう。

■Dルール(デジタルルール)の機能

また、「best job」には、社員と職場の安心安全のための「いつでもエピソード」(特許取得済み)というシステムもあります。日々の気づきや悩み、出来事を記録し、必要に応じて他者と共有できるシステムで、個人の思いや経験を整理できるほか、ハラスメントなどの出来事を記録することで、安全確保やカタルシス効果(ネガディブな気持ちから解放され、精神的に安定する効果)、問題解決にもつなげられます。

社内ナレッジを有効活用し、企業の成長につなげるためにも、ぜひ導入をご検討ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

よくあるご質問

業務の属人化とは?

業務の属人化とは、ある業務の進め方や進捗などを特定の担当者しか把握していない状況のことを指します。その担当者がいなければ業務がスムーズに進まなくなってしまう状態です。属人化が進むと、担当者の不在時に業務が停滞したり、知識やノウハウが組織内で共有されず、業務改善や効率化が進みにくくなったりします。特定の個人の「暗黙知」に依存するのではなく、組織全体で共有できる「形式知」を蓄積していくことが重要です。

属人化のデメリットは?

属人化のデメリットとして、業務の停滞によって効率化が進まなかったり、営業機会を逃しやすく、関係性が悪化しやすくなったりすることが挙げられます。また、社内ナレッジやノウハウが蓄積されないだけでなく、商品・サービスの品質が悪化することもデメリットとして考えられるでしょう。

属人化を解消するステップは?

属人化を解消するには、「1 業務を洗い出し、ワークフローを整理する」「2 標準化する業務の優先順位を決める」「3 業務マニュアルを作成する」「4 情報共有の促進と業務の引き継ぎを日頃から行う」「5 定期的にワークフローやマニュアルを改善してPDCAを行う」といったステップを踏むのが有効です。

マルチタスク管理システム「best job」を活用すれば、生成AIで分析整理され洗い出された膨大な業務をプロジェクト、タスク、ToDoの3段階に分けて一つひとつ整理しながら、スムーズに標準化を進めることが可能です。