失敗しないノウハウ蓄積の方法は?ナレッジとの違いも解説

ノウハウが特定の担当者にしか蓄積されていない状態が続くと、業務の属人化や非効率が進み、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。また、せっかく蓄積したノウハウが活用されなければ、従業員の学習機会の損失にもなりかねません。

この記事では、ノウハウを組織的に蓄積・共有することで得られるメリットや課題のほか、ナレッジとの違いも解説します。効率的に運用するための活用ツールについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

ノウハウとは、経験にもとづく業務の知識のこと

ノウハウとは、業務を効率的に進めるための「方法」や「コツ」といった経験に裏打ちされた専門的な知識です。ビジネスの現場では、個人やチームの成果を高める上で欠かせない重要な資源となります。

なお、ノウハウと似た言葉に「ナレッジ」がありますが、ナレッジは言葉や文字を通じて共有される有益な情報や知識を指すのに対し、ノウハウは実際の経験や実績にもとづいて培われた「実践的な知識」である点が異なります。

■ノウハウとナレッジの違い

社内ナレッジについて、詳しくはこちらをご確認ください。

社内ナレッジを蓄積するには?知識・技術をためて共有する方法

ノウハウを蓄積・共有する主なメリット

組織的にノウハウを蓄積・共有することでどんなメリットが得られるのでしょうか。ノウハウを蓄積・共有する主なメリットは下記になります。

<ノウハウを蓄積・共有する主なメリット>

・業務効率化と生産性向上につながる

・属人化が解消され、スムーズな引き継ぎができる

・新人教育やスキルアップ支援につながる

業務効率化と生産性向上につながる

ノウハウを蓄積・共有すれば、業務の標準化が進み、業務効率化と生産性向上につながるメリットがあります。業務の手順やコツを明文化して共有すれば、誰でも一定の品質で作業ができるようになり、ムダなやりとりや判断の迷いを防ぐことが可能です。

また、新たな施策や取り組みを行う際にも蓄積したノウハウを活用すれば、準備にかかる時間を短縮し、早期に成果へつなげることができます。

こうして蓄積されたノウハウは、業務の流れや判断基準を「見える化」する役割も果たします。アナログで属人的だった業務を定型化し、将来的な自動化・システム化へつなげる土台にもなるはずです。

業務効率化について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務や作業の標準化とは?やり方やメリット、おすすめのツールを紹介

新人教育やスキルアップ支援につながる

ノウハウの蓄積・共有は、新人の教育や従業員のスキルアップにつながるメリットもあります。現場で得られた知見を文書として残すことで、未経験者や若手社員も、ベテランの経験をすぐに活用できるようになります。その結果、実務に必要なスキルを効率良く取得でき、即戦力として活躍できるでしょう。

新人教育について、詳しくはこちらをご確認ください。

新人の指導・教育はしんどくてストレスがたまる!解決方法は?

「新人教育担当は自分の仕事ができない!」を解消する4つの方法

【テンプレシート付】新人教育チェックリストの作り方とポイント

ノウハウを蓄積・共有する際の課題

ノウハウの蓄積・共有には多くのメリットがありますが、実際に運用するとさまざまな課題に直面することもあります。せっかく記録したノウハウが活用されなかったり、蓄積そのものが進まなかったりするケースも少なくありません。例えば、仕様書を作成・更新しても現場で活用されず、そのまま放置されてしまうのは、よくある失敗例の1つです。

ここでは、ノウハウを蓄積・共有する際によくある課題と、その背景について解説します。

蓄積すべきノウハウの選定方法がわからない

どのようなノウハウを残すべきか、選定方法がわからないままだと、類似情報ばかりが集まったり、重要な知見が漏れていたりする場合があります。

ノウハウを蓄積する際、特に優先すべき内容は、「トラブル対応」や「成功した顧客対応」など、再現性があり、組織の成長に直結する実践的な経験です。まずは、どのようなノウハウを集めたいのか、基準を明確にし、社内で共有するといいでしょう。

ノウハウが読みにくい

文書化されたノウハウが長すぎたり、簡潔すぎたりして読みづらいと、意図が伝わらず、業務に役立てることが難しくなります。ノウハウは、誰が読んでも理解できるように「何のための情報か」「どのように使うか」を明確にすることが重要です。構成や書き方にルールを設けたり、テンプレートを用いたりしてノウハウを集めれば、読みやすく文書化できるでしょう。

ノウハウを効率的に蓄積・共有・活用する方法

ノウハウは、蓄積するだけでは意味をなさず、現場で活用されて価値を発揮します。そのためには、ノウハウを効率的に蓄積し、スムーズに共有・活用できる下記のような体制づくりが必要です。

<ノウハウを効率的に蓄積・共有・活用する方法>

・蓄積・共有する目的を明確にして検索・活用しやすい体制を整える

・ノウハウを蓄積する基準やカテゴリーを整理する

・ノウハウを蓄積・共有するためのツールを選定する

・PDCAを回してノウハウ蓄積の仕組みを改善する

蓄積・共有する目的を明確にして検索・活用しやすい体制を整える

ノウハウの蓄積・共有・活用を効率的に進めるためには、目的を明確にし、それに応じた体制を整えることが重要です。ノウハウを蓄積する目的は、「トラブルの再発防止」「人材育成」「業務効率化」「顧客満足度の向上」などが一般的です。これらの目的に合わせて、蓄積すべき内容や共有・活用の方法、さらに必要なときにすぐに見つけられる検索のしやすさも考慮しておくといいでしょう。

また、ノウハウの蓄積作業を現場任せにせず、責任者を設けて業務に組み込む体制をつくると、ノウハウが効率良く集まり、共有・活用も進みやすくなります。

ノウハウを蓄積する基準やカテゴリーを整理する

ノウハウを蓄積する際は、選定基準やカテゴリーをあらかじめ整理することが大切です。選定基準やカテゴリーが曖昧では、ノウハウが検索しづらくなり、活用されない原因になります。

例えば、「トラブル対処」「顧客対応」「営業トーク」など、目的別にカテゴリーを設定し、記載ルールやテンプレートを統一すれば、誰でも同じ形式でノウハウを記録でき、検索性も高まります。

ノウハウを蓄積・共有するためのツールを選定する

ノウハウの蓄積・共有・活用をスムーズに行うには、ツールの選定が欠かせません。検索性やタグ機能、フォルダ分けなど、情報を整理・分類しやすいツールを導入すると、社内の部署を越えた円滑な情報共有も可能になります。

ツールは、社内Wikiやストレージ、チャットツールなども一般的ですが、より高度な活用を目指す場合は、業務管理システムの導入も効果的です。

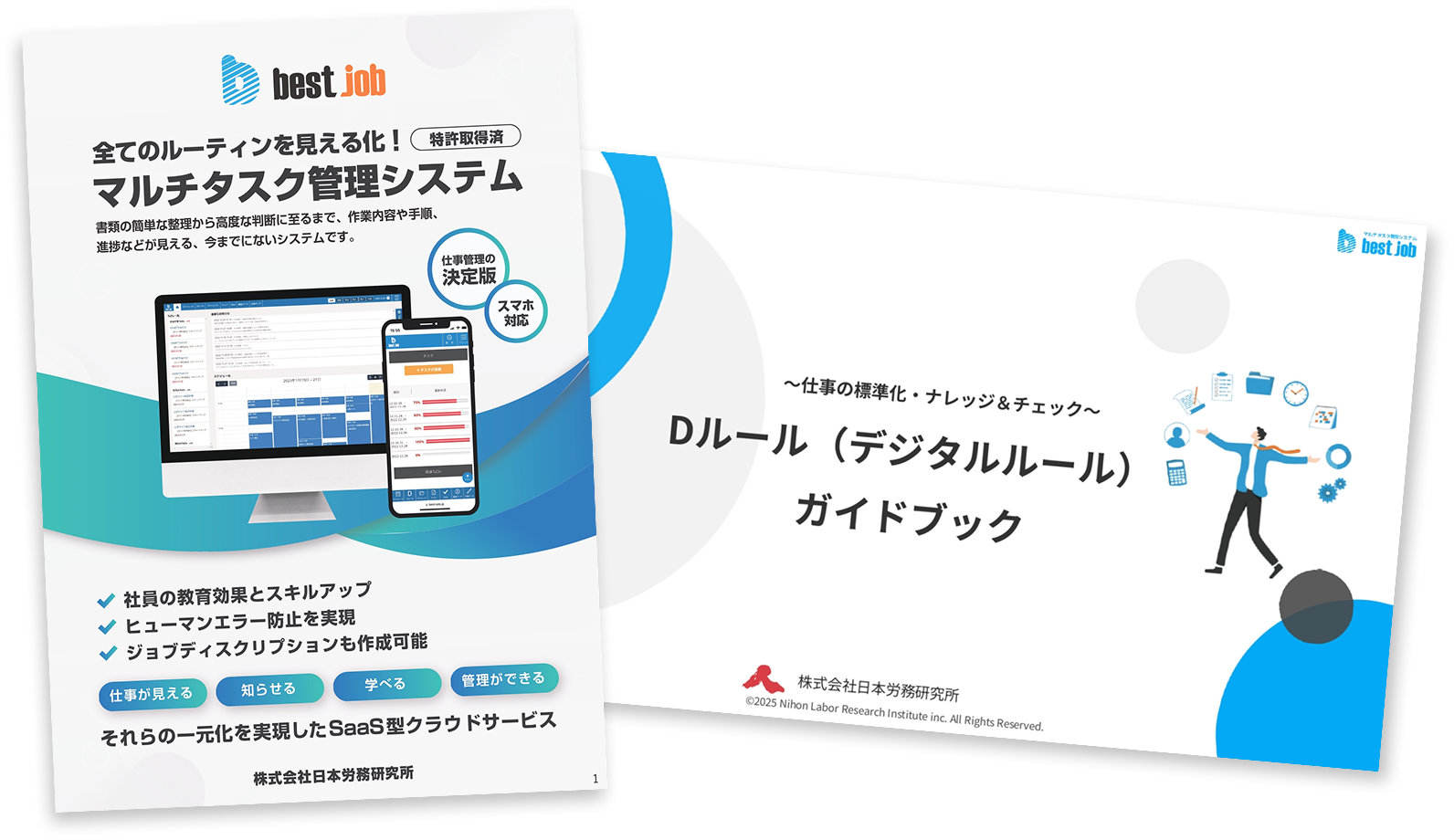

例えば、マルチタスク管理システム「best job」に搭載された「Dルール(デジタルルール)」は、会社のルールやノウハウを一元管理し、蓄積・共有できる機能を備えています。業務の内容、注意点、手順などを一括で管理・検索できるため、日々の業務にもすぐに活かせます。

さらに、「はっとメモ」機能を使えば、現場での気づきや実践的な知見を手軽に記録でき、ノウハウとして資産化も可能です。

■「best job」のはっとメモ機能

PDCAを回してノウハウ蓄積の仕組みを改善する

効率的にノウハウの蓄積・共有・活用を進めるためには、PDCAを回しながら、運用方法や管理体制を継続的に見直すことが大切です。そのためには、実際にノウハウを蓄積したり、活用したりした従業員からフィードバックを集め、蓄積するためのルールやフォーマット、さらには共有方法などを改善していくといいでしょう。

利用者の声を反映して運用の仕組みをアップデートすると、ノウハウが現場で活用されやすくなり、継続的に組織に根づいていきます。

ノウハウの蓄積なら「best job」の導入がおすすめ

ノウハウの蓄積と活用を継続的に行うには、運用体制の整備と実務に即したツールの導入が欠かせません。

マルチタスク管理システム「best job」は、ノウハウを効率良く蓄積・共有できるツールとして、さまざまな企業に採用されています。

■「best job」の主な機能

・Dルール機能:プロジェクトごとに教育内容や作業フローをマニュアル化

・ToDo・タスク管理機能:Dルールをもとに業務に必要なタスクを自動生成し、進捗の可視化と伝達漏れを防止

・日報管理機能:ToDo機能にある完了ボタンを押すだけで自動的に日報に反映でき、報告作業の負担を削減

・勤怠管理機能:出勤・作業状況をリアルタイムに把握

・プロジェクト・顧客管理機能:複数現場の進行を一元管理

これらの機能を活用することで「ノウハウの伝達にかかる時間や手間」「指導内容のばらつきによる再始動や確認作業」といった無駄も抑えることができます。

さらに、「best job」には、社員と職場の安心・安全を支える「いつでもエピソード」(特許取得済み)という機能もあります。日々の気づきや悩み、出来事を記録し、必要に応じて他者と共有できるシステムで、個人の思いや経験を整理できるほか、ハラスメントなどの出来事を記録することで、安全確保や問題解決にもつなげられます。

■best jobの概要

「best job」は、ノウハウの蓄積・共有を軸に、従業員のスキルアップや業務改善にもつながるツールです。30日間の無料トライアルができるため、まずは小規模な仮運用から始めて効果を確かめることも可能です。

ノウハウを企業の資産として活かし、持続的な成長につなげるためにも、「best job」の導入をぜひご検討ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

よくある質問

ノウハウとナレッジの違いは何ですか?

ノウハウとナレッジは、ナレッジは言葉や文字を通じて共有される有益な情報や知識を指すのに対し、ノウハウは実際の経験や実績にもとづいて培われた「実践的な知識」である点が異なります。

ノウハウを蓄積するメリットは何ですか?

ノウハウを蓄積する主なメリットは、「業務効率化と生産性向上につながる」「属人化が解消し、スムーズな引き継ぎができる」「新人教育やスキルアップ支援につながる」などがあります。

社内でノウハウを効率的に蓄積する方法は?

社内でノウハウを効率的に蓄積する方法は、「蓄積・共有する目的を明確にして活用しやすい体制を整える」「ノウハウを蓄積する基準やカテゴリーを整理する」「ノウハウを蓄積・共有するためのツールを選定する」「PDCAを回してノウハウ蓄積の仕組みを改善する」などがあります。