業務や作業の標準化とは?やり方やメリット、おすすめのツールを紹介

業務の質を安定させ、組織全体の生産性を高める方法として注目されているのが「業務標準化」です。「同じ作業でも人によって倍以上の時間がかかる」「マニュアルを整備しようとしても、作るだけで使えない失敗を繰り返してきた」といった課題を抱える企業にとって、業務標準化は非常に有効な解決策になります。

この記事では、業務標準化の基本的な考え方や導入のメリット、具体的な進め方、そして導入を支援する便利なツールまでをわかりやすく解説します。業務標準化に成功した事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

-

1 業務標準化の基本とメリット

業務標準化とは何か、なぜ今必要とされているのか、導入することで得られる具体的なメリットが理解できます。 -

2 業務標準化を進める手順と注意点

現状把握からマニュアル化・運用・見直しまで、標準化を効果的に進めるための5ステップと、失敗を防ぐためのポイントが学べます。 -

3 業務標準化を支援するおすすめのツール

業務標準化には、「業務フローの管理」「マニュアル作成・共有」ができるツールの導入がおすすめです。誰でも簡単に作成・検索ができる「best job」の詳細をご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

目次

業務標準化とは、業務プロセスを誰でも同じ成果が得られるようにすること

業務標準化とは、業務の手順やルール、使用ツールなどを統一し、誰が担当しても同じように作業を進め、同じ成果を得られるようにする取り組みです。特に、複数の人数や拠点で業務を分担する場合、担当者によって業務の進め方が異なると、作業の質に差が出てしまいます。業務標準化を行うことで、このようなバラつきを防ぎ、業務の品質を安定させることが可能になります。

業務標準化は、主に「業務フローの標準化」と「タスクの標準化」に分類可能です。まず個々の作業手順や判断基準を明確にし(タスクの標準化)、それらのタスクを組み合わせて全体の流れを統一する(業務フローの標準化)と、チーム間の連携をスムーズにしながら、業務全体の質を底上げすることができます。

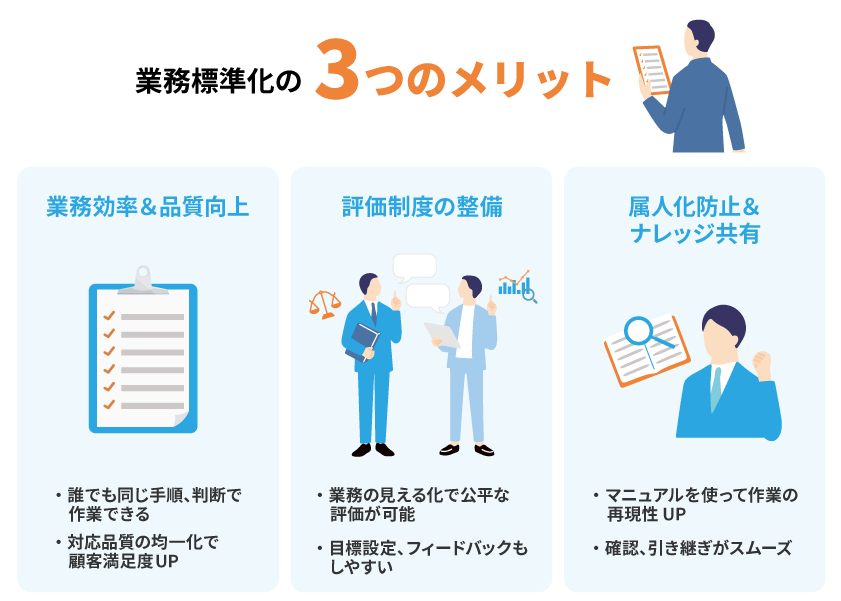

業務標準化をするメリット

業務標準化には、「組織全体の業務品質の向上につながる」「組織全体の業務品質の向上につながる」といった多くのメリットがあります。ここでは、業務標準化の主なメリットを3つに分けて紹介します。

■業務標準化の3つのメリット

組織全体の業務効率化と品質向上につながる

業務標準化の最大のメリットは、誰が担当しても同じ手順・判断基準で作業ができるようになり、組織全体の業務効率化が進んで業務品質の向上につながり、ひいては生産性も上がることです。これにより、社内外の信頼性が高まり、企業全体としてのブランド力も向上するでしょう。

例えば、コールセンター業務では、標準化された応対マニュアルやチェックリストを使うことで、スタッフごとの対応品質に差が出にくくなり、顧客満足度の向上やクレーム削減、リピート率の改善にもつながります。

マニュアル化について、詳しくはこちらをご確認ください。

マニュアル化とは?業務効率化のポイントやメリット、成功事例を解説

業務の「見える化」により評価制度が整う

業務を標準化することで、「誰が・何を・どのように」行っているのかが可視化され、定量的な評価やフィードバックがしやすくなるメリットもあります。これにより、個人やチームごとの成果を客観的に把握できるようになり、目標設定や業績評価がより的確になるほか、急な欠勤や休職、退職にも素早く対応できます。

一方、業務が属人化していると、業務内容や貢献度が見えづらく、適切な評価を受けにくくなるでしょう。業務標準化は、公平な人事評価制度の構築につながり、従業員のモチベーション向上や離職防止にも効果的です。

属人化について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務の属人化を解消・防止するには?事例や対策方法を解説

営業の属人化は放置すると危険!営業を標準化する方法を紹介

ナレッジの伝達がスムーズになり属人化が防止できる

業務標準化を進めることで、無駄な確認や重複作業を減らし、業務の効率化と生産性の向上を実現できます。

業務の進め方が人によって異なる状態では、確認作業が増えたり、同じ作業を二重に行ったりして、非効率な状態になることもあるかもしれません。標準化されたルールや手順がマニュアル化されていれば、誰もが、いつでも迷わずに作業に取りかかることができ、作業時間の短縮にもつながります。

また、各作業をToDoとして具体的・明確に落とし込めば、業務の再現性が高まり、ナレッジの伝達もスムーズになります。属人化の防止や引き継ぎの負担軽減にも効果的です。作業の内容や進め方が他人から見えず再現できない「ブラックボックス化」を防ぐことにもなり、業務全体のスピードと質を高められるでしょう。さらに、PDCAにより業務の改善も進みます。

社内ナレッジの蓄積について、詳しくはこちらをご確認ください。

社内ナレッジを蓄積するには?知識・技術をためて共有する方法

業務標準化を進めるためのポイントと注意点

業務標準化とは、単に作業手順を揃えることではなく、業務を分析・整理・記録し、誰でも理解・実行・共有できるようにすることが目的です。

効果的に進めるには、ツールの活用や現場の理解、継続的な見直しが欠かせません。下記のポイントや注意点に気をつけながら、目的や業務の性質に応じて柔軟に対応していきましょう。

<業務標準化を進めるためのポイントと注意点>

- マニュアル化やタスク進行のためのツールを導入する

- 現場に標準化する目的を共有し、理解してもらう

- 長期的な目線で標準化を進める

- 標準化が難しい業務もあることを理解する

マニュアル化やタスク進行のためのツールを導入する

業務標準化をスムーズに進めるには、業務フローの可視化、マニュアル作成、タスク管理が一元的に行えるツールの導入が効果的です。これらの機能がそろっていれば、業務の流れを整理しながら、関係者との情報共有も円滑に行えます。

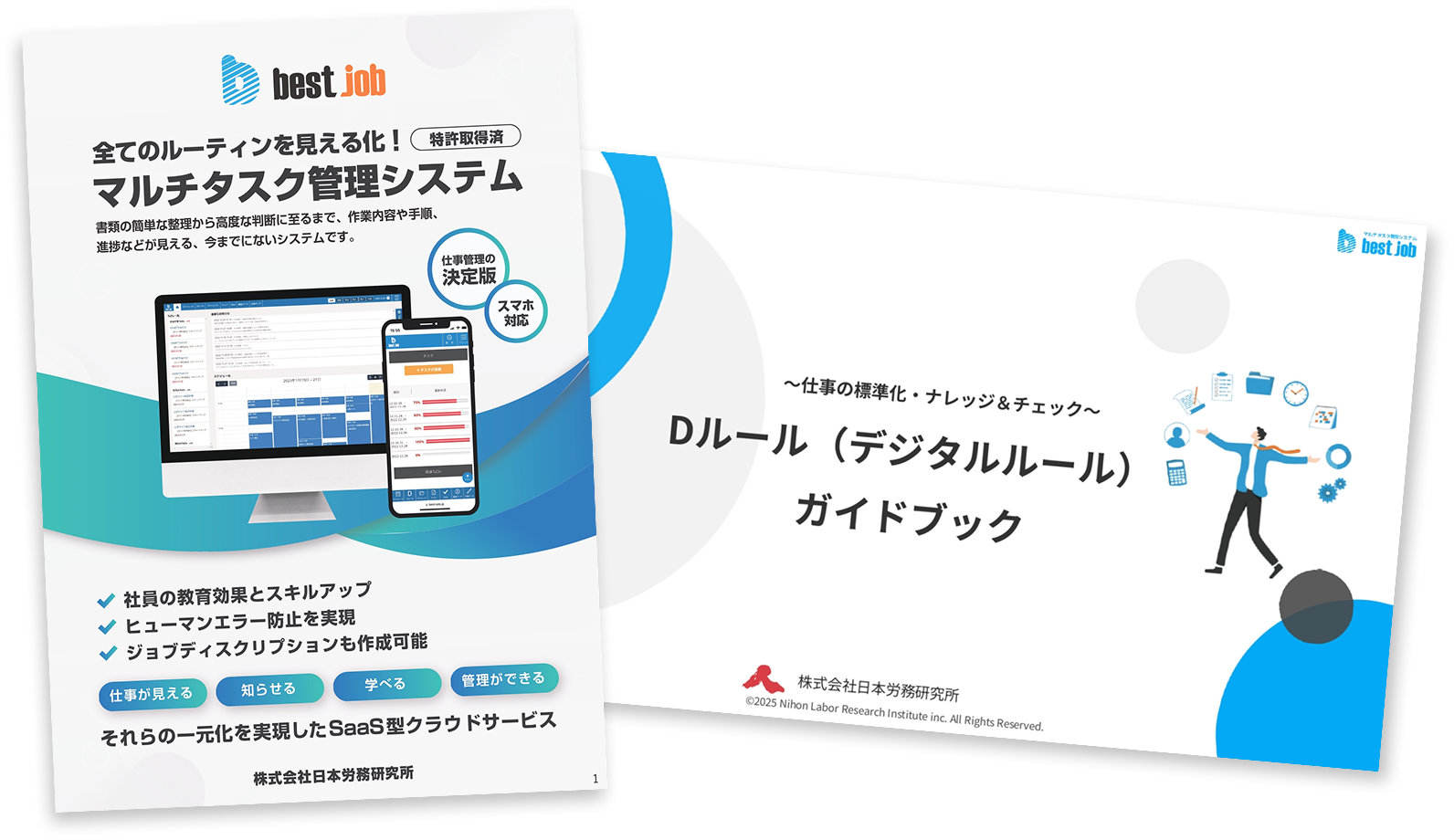

特におすすめのツールが、マルチタスク管理システム「best job」です。プロジェクト、タスク、ToDoの3段階に分けて業務フローを作成できる「Dルール(デジタルルール)」機能を活用すれば、業務手順やルールを整理しながら、簡単にマニュアルが作れます。従業員は与えられたタスクをパソコンやスマホで瞬時に確認でき、タスクを完了した際もボタンひとつで管理者に知らせることができます。

Dルールの作成や改善のための変更が難しい場合は、生成AIテンプレートで簡単に業務の分析・整理が可能です。

また、管理者は進捗状況や対応漏れがリアルタイムで確認できるため、現場での業務管理が格段に効率化します。ご興味がある方は、ぜひ下記のリンクからサービスページをご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

業務のシステム化について、詳しくはこちらをご確認ください。

業務のシステム化で効率化を促進!メリットや注意点・事例も解説

現場に標準化する目的を共有し、理解してもらう

業務標準化を進めるには、現場の理解と協力が欠かせません。業務標準化は、「手間が増える」「自由に仕事ができなくなる」といったネガティブな印象を与える可能性もあります。その際は「業務の属人化を防げる」「教育の手間が省ける」「評価がしやすくなる」といった効果を具体的に示すことで、現場に納得してもらいやすくなります。

一方的にルールを押しつけるのではなく、コミュニケーションを重ねながら、現場と一体となって進めることが成功のポイントです。

また、マルチタスク管理システム「best job」では、生成AIを別途活用して現状の業務を標準化・効率化をよるスムーズに進めることも可能です。そのため、現場で標準化について指示しづらいことも「AIが提案してくれる」と伝えれば、心理的なハードルが下がり、現場への説明や調整がスムーズに進められます。

新人教育について、詳しくはこちらをご確認ください。

新人の指導・教育はしんどくてストレスがたまる!解決方法は?

「新人教育担当は自分の仕事ができない!」を解消する4つの方法

【テンプレシート付】新人教育チェックリストの作り方とポイント

仕事の教え方のコツと新人を育てるのがうまい人がやっていること

長期的な目線で標準化を進める

業務標準化を進める際は、長期的な視点で取り組むことがポイントです。現状の把握からマニュアル作成、継続的な運用まで、段階的かつ継続的に取り組む必要があります。

また、現場の社員が途中で疲弊しないように、小さな成功体験を積み重ねていく体制づくりも必要です。定期的に進捗を振り返り、改善の成果を共有することで、モチベーションの維持と推進力を高めていきましょう。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

業務標準化するための進め方の手順

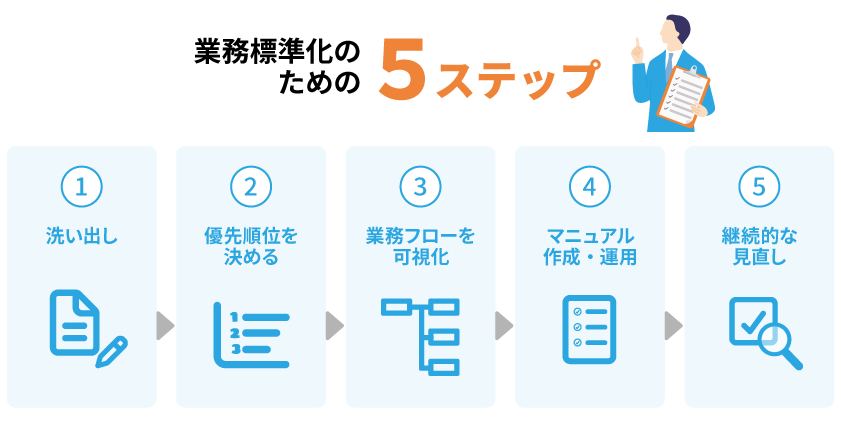

業務標準化を効果的に進めるには、順序立てて取り組むことが重要です。ここでは、現状の把握からマニュアル作成、継続的な運用までの5つの手順を紹介します。

■業務標準化のための5ステップ

1 すべての業務の工数や問題点を洗い出す

最初に行うべきは、業務の工数や現場で発生している問題点を正確に洗い出すことです。担当者へのヒアリングを通じて、業務ごとの工数・頻度・難度を数値化し、合わせて現状の課題やボトルネックを明確にしていきます。これにより、改善の優先順位が明らかになり、標準化すべき業務を選びやすくなります。

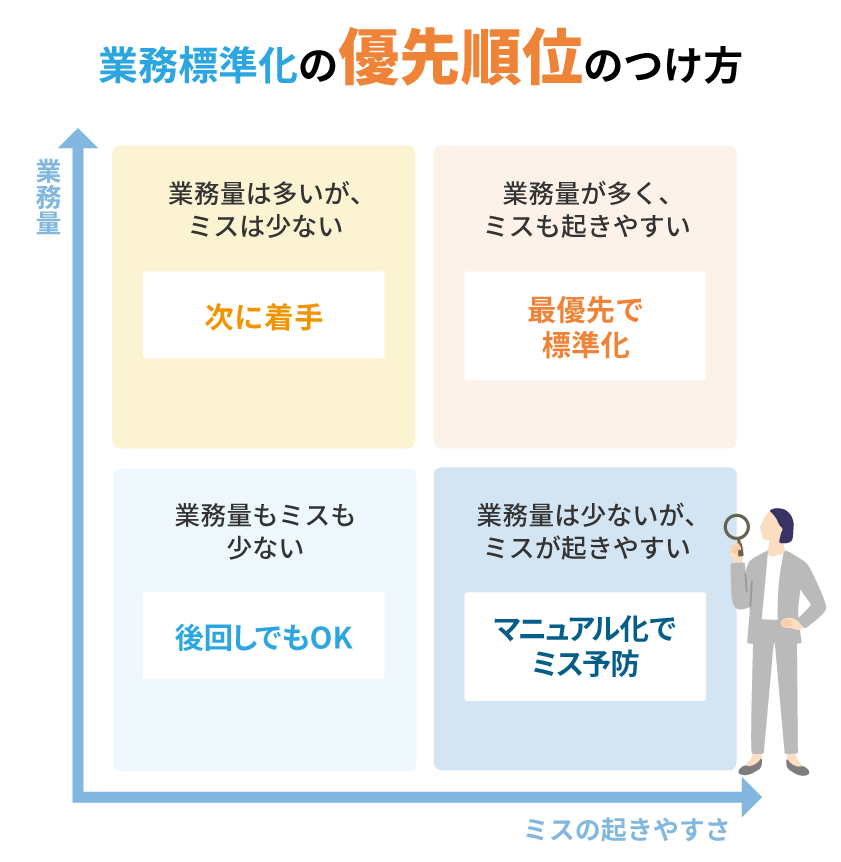

2 標準化を進める業務の優先順位をつける

業務の工数や問題点を洗い出したら、標準化を進める業務を選定します。

ただし、業務全体を一度に標準化するのは非現実的です。工数や課題をもとに「ミスが起きやすい」「業務量が多い」「他部署への影響が大きい」などの基準から、標準化の対象業務を選び、優先順位をつけて段階的に進めることがポイントになります。まず、効果が見えやすい業務から着手することで、社内の理解と協力も得やすくなるでしょう。

■業務標準化の優先順位のつけ方

一方で、業務に優先順位をつけず、あらゆる業務を網羅的に標準化していく方法もあります。その場合は、業務管理システムなどの導入が効果的です。例えば、マルチタスク管理システム「best job」の「Dルール(デジタルルール)」機能を活用すれば、洗い出された膨大な業務をプロジェクト、タスク、ToDoの3段階に分けて一つひとつ整理しながら、スムーズに標準化を進めることが可能です。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

3 業務の流れを可視化し、再設計する

標準化を進める業務を選定したら、次に業務フローを可視化して再設計します。業務のフローを可視化することで、全体像を把握でき、「どこに無駄があるか」「改善すべきポイントがどこか」が把握できます。

その上で、必要があれば業務プロセスを再設計し、より効率的な流れに見直しましょう。

4 マニュアルを作成し、運用する

業務フローを再設計したら、それにもとづいてマニュアルを作成して、運用を始めます。マニュアルには、手順や注意点をわかりやすく記載し、必要に応じてイレギュラーなことが起こった際の対応方法や相談フローも加えておきましょう。「誰が読んでも同じ行動が取れる」ことを意識しつつ、実務に沿った柔軟な運用を前提とした構成にすることが重要です。

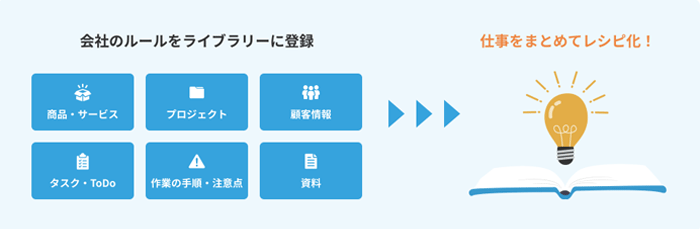

なお、マルチタスク管理システム「best job」は、必要なタスクやToDoを「Dルール(デジタルルール)」機能に登録することで、Dルールそのものがマニュアルになります。顧客情報や作業手順、資料などもライブラリーに登録でき、初めて作業を担当する人でも引き出すことができます。

マニュアルの作成方法について、詳しくはこちらをご確認ください。

【上司必見】わかりやすい業務マニュアル作成のコツと作成手順

OJTマニュアルの作り方!新人教育に必要な基本項目や作成手順を解説

5 フローやマニュアルを定期的に更新してPDCAを行う

マニュアルの運用を開始したあとは、業務フローやマニュアルは定期的に見直し、現場の声を反映させながらアップデートしましょう。業務標準化は一度でできるものではなく、継続的に改善・運用を行うPDCAサイクルを繰り返しながら進める必要があります。

このように業務標準化を進めるためには、マルチタスク管理システム「best job」の活用がおすすめです。特許を取得している「Dルール(デジタルルール)」機能で、マニュアルの登録や、フローに沿ったタスクの生成、進捗の見える化などができ、業務標準化を効率良く進めることができます。ナレッジや顧客情報、議事録などの一元管理にも対応しており、部署間の連携もスムーズです。

また、Dルールで業務をプロジェクト、タスク、ToDoの3段階に分けて作成する際に、ToDoに「PDCAすること」を明記すれば、業務改善のサイクルを意識的・継続的に実行しやすくなります。

■「Dルール(デジタルルール)」のサービスイメージ

常に担当者や管理者が情報を更新するシステムのため、情報をいつでも最新に保つことができ、定期的な見直し作業が必要なくなります。ご興味がある方は、ぜひ下記のリンクからサービスページをご確認ください。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

best job導入により業務標準化に成功した事例

ここでは、実際にbest jobを導入して業務標準化に成功した企業様の事例を紹介します。業務標準化がどのように現場に活かされているのかを具体的に知ることで、自社への応用もイメージしやすくなります。

リフォーム会社の事例

住宅の内外装やエクステリア工事を手掛けている住宅リフォームの企業様は、近年の人手不足の影響で未経験者を中心に採用しています。そのため、未経験者の教育および指導の負担が増加し、結果として業務の属人化や対応のばらつき、クレーム対応にも悩まされていました。

そこで「best job」を導入し、研修資料や案件についての流れをDルールに登録。お客様独自のニーズなどの対応や資材手配、施工時のToDoを事前に設定し、新人でも「何を・いつ・どうすべきか」が一目でわかるように整備しました。

現場では、研修担当者がスマートフォン版の「best job」で実務の流れを確認しながら指導しています。新人の従業員も「best job」でToDoを確認しながら業務に取り組めるため、ミスや確認の手間が減り、教育の効率が大幅に向上してタスク漏れも減少しました。

その結果、作業手順の習熟が早まり、指導の負担軽減とともに、現場での品質や対応力の安定化にもつながっています。

事例について、詳しくはこちらをご確認ください。

リフォーム会社のお客様の導入事例

オリジナルブランドアパレル企業の事例

都内で25店舗を展開するアパレル企業様は、スタッフの接客スキルや商品知識の習得に課題を抱えていました。OJT中心の教育体制では、先輩や上司の伝え方に差があり、習得スピードや離職率にも影響。特に、販売スキルは高くても「教える力」には差があることが、退職の連鎖を引き起こす要因となっていました。

そこで、教育の質を均一化するために「best job」を導入。レクチャー&チェック機能を活用し、コミュニケーションや研修の不足をカバーできる体制を整えました。これにより、新入社員は先輩や上司との接触回数を削減でき、コミュニケーションによる摩擦を軽減することにつながっています。

「best job」の無料トライアル期間を利用して、業務をプロジェクト・タスク・ToDoに分類し、効果を確かめられたことで本格導入を決定。今後はToDo項目の見直しによって、生産性向上と待遇改善を進める予定です。

事例について、詳しくはこちらをご確認ください。

オリジナルブランドアパレル企業のお客様の導入事例

業務標準化におすすめなのはタスクや進捗管理が簡単なbest job!

業務標準化を成功させるには、単にルールを決めて終わるのではなく、現場で「使える形」に落とし込むことが重要です。

業務標準化を効率良く進めるためには、マニュアルの作成から日常業務への活用、継続的な改善までをサポートできる「best job」をおすすめします。特許取得済みの「Dルール(デジタルルール)」を活用すれば、マニュアルや社内ナレッジを生成AIプロンプトで分析整理し確認すれば簡単にライブラリーに登録でき、ノウハウやコツを確実に引き継ぐことで業務標準化を進めることが可能です。

■業務標準化を支援するbest jobのDルールの画面

■Dルール活用例:新入社員の労務手続上のナレッジを加えたDルール(確認の手間や時間が一箇所に集中するのを省ける)

Dルールを見れば、たとえ新入社員でも業務をキャッチアップし、スムーズに仕事を進めることができます。

「best job」は、Dルールのほかにも日報や勤怠管理、プロジェクト管理、タスク管理などの機能も備えているため、業務全体の効率化にも貢献します。

「best job」を活用すればさまざまなナレッジが蓄積でき、従業員のスキルアップにもつながるでしょう。

■best jobの概要

また、「best job」には、社員と職場の安心安全のための「いつでもエピソード」(特許取得済み)という機能もあります。日々の気づきや悩み、出来事を記録し、必要に応じて他者と共有できるシステムで、個人の思いや経験を整理できるほか、ハラスメントなどの出来事を記録することで、安全確保やカタルシス効果(ネガディブな気持ちから解放され、精神的に安定する効果)、問題解決にもつなげられます。

業務標準化を本格的に進めたい企業にとって、「best job」の導入は大きな一歩となるでしょう。

業務の属人化、教育コスト、

単純ミス・・・

best jobがまとめて解決します!

"Dルール"のおかげで、

引き継ぎ時間が4分の1になりました!

よくあるご質問

業務標準化とは?

業務標準化とは、業務の手順やルール、使用ツールなどを統一し、誰が担当しても同じように作業を進め、同じ成果を得られるようにする取り組みです。特に、複数の拠点やチームで業務を分担する場合、担当者によってやり方が異なると、作業の質に差が出てしまいます。業務標準化を行うことで、このようなバラつきを防ぎ、業務の品質を安定させることが可能になります。

業務標準化を進めるための手順は?

業務標準化を進める手順は、

- すべての業務の工数や問題点を把握する

- 標準化を進める業務を選定する

- 業務の流れを可視化し、再設計する

- マニュアルを作成し、運用する

- フローやマニュアルを定期的に更新する

です。

業務標準化は一度でできるものではなく、継続的に改善・運用して進める必要があります。

業務標準化におすすめのツールは?

業務標準化には、マルチタスク管理システム「best job」のような業務管理ツールがおすすめです。特許を取得している「Dルール(デジタルルール)」機能で、マニュアルの登録や、フローに沿ったタスクの自動生成、進捗の見える化など、運用の負荷を大幅に削減できます。ナレッジや顧客情報、議事録などの一元管理にも対応しており、部署間の連携もスムーズに進みます。